祝孩子们天天健康快乐!

标题: 光音观心颂经方法(熊春锦) [打印本页]

作者: 孟母 时间: 2008-3-13 10:32

标题: 光音观心颂经方法(熊春锦)

我們是龍的傳人,我們是道德的子孫。我們的靈魂,深植著道德的靈根。人人體內皆有一本德道真經,擁有無限的道德靈能,具備完整的道德場性。道德和智慧深植在我們的心身,只是暫時被陰我私心,被欲念貪嗔所阻隔,,難以透發出無量光明,照亮我們的道德人生。

願此方法,退盡我們的心陰,讓人人心中皆有的道德真我,君臨內天下,誕生出聖人之心,爲衆生道紀照明鏡,興民族,旺國家,道傳中華,德播世界,譜寫我們光輝的道德人生!

《光音觀心》念誦方法,是“恭、熟、忘、合、靈”五字經典誦讀心訣中,配合《老子·德道經》誦念以及其他相關經典誦念的第一種方法。是繼“太上心頭坐,內外皆光明;觀心可得道,經引歸道真。”這一心訣的擴展方法,是天人合一的誦念方法;也是天人合一,大環境三寶和人體精氣神三寶高度和諧統一、並且與心身場緊密結合的一種誦念方法。有助於清退心陰,使後天智識系統與先天慧識系統溝通,陽性轉換心場和身場,進入光音天環境狀態中進行同步實踐。

一、本方法需要按照正確的方法進行三調,將形體、心意、呼吸調整到符合傳統道德文化學習方法中的特定狀態中“諷誦用解”。心身的松、靜、自然,是實踐的前提。

二、光音觀心誦,學習實踐的關鍵仍然是一個“恭”字。只有“恭”,才能連通天地人三才;只有“恭”,才能精氣神三寶天人合一,與心性神三寶天人合一,與《老子·德道經》融合爲一;只有“恭”,才能開啓心扉,淨化心靈,進入徼妙之境。三調後,要注意調整恭敬心,心身保持中和、安祥、愉悅。

三、觀想,連通天、人、地,依據“我是一金針,連通天地心,天炁下降,地炁生升,無人無我,一片光明……”的心法存想,也可加用旋極或太極高懸天心配合前面的存想。同時運用自己的日月星三光外觀內照,觀天德之光下降,地慈之炁生升;人在光中,光在人中,沐浴在天德地慈的光炁之中。並且觀天心高密度更亮的小光柱從大光柱中央直插百會,抵於會陰,形成光中光柱,強化天人合一連通的路徑。

四、觀師默像。內視胸腔,在心場區內觀師默像,觀想老子形象。再反復誦念:“太上心頭坐,內外皆光明;觀心可得道,經引歸道真。”誦念七次,強化觀想成像。緩緩將所觀的太上師像逐步放大,與自己的整個肉身合一,將心與身與師寶緊密合一。太上即我,我即太上,師我無分。

五、觀想胸腔中央心場區,現出一本《老子·德道經》,光明無量,道光德炁彌淪整個內天地,照亮全身。

六、此時,觀心中《老子·德道經》的封面展開,是繁體豎排版本,字形較大,顯現出第一章的文字內容。

七、此時,開始慢速念誦《老子·德道經》第一章。逐字誦念。每誦一字時,觀想字形稍微升起擴大,乳化成光,不識字者可直接觀一團光。這個光團充滿整個胸腔,擴散全身。每誦一字時,都注意尋音而同頻共振、覓光而朗照心身,依照恭熟忘合靈的心訣進行念誦。當啓動慧識靈悟以後,則順其自然而誦念,觀其光音而誦念。

道,可道也,非恆道也。名,可名也,非恆名也。无,名萬物之始也,有,名萬物之母也。故恆无欲也,以觀其眇; 恆有欲也,以觀其所噭。兩者同出,異名同謂; 玄之有玄,衆眇之門。

實践本光音觀心經典誦讀法,按一般規律而言,開始的第一階段、每誦一字時,此字會在胸腔中放大而衝開心場,淨化心場,對陰我心識進行陽性轉化,淨化其中制約達到“見素抱樸,少私而寡欲”雜質,爲心中三藏合一而用。

第二階段,會出現在中脈上上升或者下降,上升時會直達顱腦之中,將心神的宅舍心場與心神在大腦中的工作間之間的通道打通,使其沒有滯礙阻塞,並且使心場與腦場向道德的場性全面轉化。繼而會逐字下降海底,將內天地中的天、心、地連接成一體,有的人會在陰蹺出現明顯的噭眇變化。對於中脈基本通暢者而言,有的人也可能同時出現某些字上升、某些字下降,經字整體性地在中脈內及時上升和下降。

第三階段,一般會出現字的光音沿著督脈或者任脈升降,以及順轉(沿任脈上升督脈下降)或者逆運(從督脈上升任脈下降)。任督兩脈通暢者,其運動規律會具有獨特性。最後,都會出現光音分佈振蕩全身,進入光音天環境狀態之中。

一部分人,由於心場和身場開啓性、通透性不佳,心中陰我頑劣,後天智識系統固守不退,先天慧識系統不現,或者因爲身場的門窗穴位開啓受限,道路經絡細小阻滯。在修持此方法時,不易按照一般規律和普通規律出現感應和反應。出現特殊的一些感應和反應,都屬於正常現象。應當依照“恭熟忘合靈”的五字心訣,將突破心場作爲關鍵進行修持,完成心場的真實道德轉換。心爲身君,心的道德場性置換,是最根本的轉換,心竅開則百竅通,心扉開則陽我立而真我出,內天地的道德場則固若金湯。

如此逐字念誦,逐字觀經字的光音,將心和身整體溶入經典之中,經人合一,人即是經,經即是人,人在經光之中,光音在人心身之中。則易於出現噭和眇,自然地進入衆妙之門。如果進入晃兮忽兮狀態,則保持這種狀態,不粘不脫,不持盈勿揣銳,保持無爲之境觀心身變化之妙。

如果未進入無爲觀妙狀態,則可反復如此念誦第一章,捨心捨身精氣神三寶合一,心性命三寶合一,天人合一同頻共振,能量合一。在誦和觀的過程中,注意身感體悟其中某一字産生的噭和眇,用正覺捕捉慧識中的直覺和靈感進行靈悟。這一特點誠如天才發明家愛迪生所說:“天才那就是1%的靈感加上99%的汗水。但那1%的靈感是最重要的,甚至比那99%的汗水都重要。”我們要想通過經典誦讀既建立道德心靈,同時開發出慧識産生靈感,那就必須高度重視無爲觀眇,有爲觀噭,主動在後天智識系統中建立正覺,開啟自己的慧識,産生靈感。

本誦念方法,主要以道篇第一章德篇第一章爲主。其他章節也可以應用這一方法。但仍應以在第一章用此方法取得明顯確實的無爲驗證以後再進入其他章節或者其他經典中實踐。不宜好高騖遠,淺嘗輒止。

願您心扉大開,真我君臨內天下,道德心靈樹立,慧識智識雙運的大腦形成,全面觀心得道。

熊 春 錦

沐手

作者: sdwxj 时间: 2008-3-18 22:57

谢谢了,感谢你的辛苦工作

作者: 石心 时间: 2008-3-19 06:01

请问这是道家诵经法么?

作者: 孟母 时间: 2008-3-24 12:31

标题: 回复 #3 石心 的帖子

严格地说不能算道家诵经法。

熊教授是一名中医,也是当代国学名家,他运用一无四素(德一道无,象、数、理、气四素)解析法,对东西科技文化各个时期的研究方法,进行了纵向和横向比较分析,深刻揭示了诞生中国古代文明的研究方法和基础教育的科学性,也客观地分析了近代西方科技水平反超中国这一历史时期,我国基础教育的失误和不中,提出了与中华传统教育模式一脉相承的中华德慧智经典诵读教育理念。

有兴趣请上http://www.daode.biz看看

作者: 孟母 时间: 2008-3-24 12:32

改正:一无四素应为一元四素

作者: 德润天地 时间: 2008-3-24 16:18

孟母注入了新的生机

作者: 天津清羽 时间: 2008-3-25 23:16

以前若看到熊老师这类的文章也会觉得真是很高明啊 ,会五体投地,瞧瞧人家说的这个是真功夫真修行,真学问!其实是那时的自己学问没深入读书实践太粗心,见识又太浅薄罢了,而且当时有人要是反对他,我还会很不屑,会帮这老师说话,心里想你们这些人懂什么,人家大师是实践修行的人,你们都只是有点学术的知见被自己见解局限住了不开窍罢了!但看完牟先生《中国哲学十九讲》对科学和学统道统的阐述,以及看《理则学》和先生讲道家的《才性与玄理》后始感觉这些真的统统是花样和浮泛的,是真的靠不住的;科学和道统是不可以这样夹杂混淆的。不是什么都需要拉上科学才叫学问,熊先生是了不起的医师,但他的文章始终在道理上是不够究竟的,颇类似于八十年代流行的一些气功理论,当然门面上装点了更多似乎深刻的义理,看上去繁花锦蔟,可惜却始终落在身见光景上,还是缺乏对整个文化道统的把握和判断,此中逻辑只有真下工夫读书做事才可了然,否则被他才气能力盖住,终以盲引盲尔。吾甚不喜乡愿。也很尊重熊老师的贡献,但更加尊重学问和真理所在。大道至简唯嫌拣择,这种花样是不可在孩子身上乱玩得。亦不是真正可造福大众者。

至于对熊老师及其自认对老子《德道经》的这种认定,至今在学术上是很有争议的,这样安排是否合适,严格讲也是未定之天,且汉代老子帛书也有很多存疑之处,熊老师可以是实修者,但学术上的问题是要有严谨性和高度逻辑智慧的,这些都是熊老师的弱处。可以欺一般人的眼目却不可以为天下读书者尽是信名不求明的。

作者: 天津清羽 时间: 2008-3-25 23:21

不过我也知道说真话是会得罪人的 ,呵呵大家要知道我不是随便肯得罪高人的、而是道义所在有不得不正言之气象也!孔子云:不以人废言不以言废人,诸位要仔细考虑这些话谨慎再谨慎的做真实践啊!

[ 本帖最后由 天津清羽 于 2008-3-25 23:26 编辑 ]

作者: 回归自然 时间: 2008-3-26 12:40

熊 春 錦先生的光音觀心經典誦讀方法,很不错,身体有疾病的朋友可以用此方法实践一下,对身心的调整其妙无穷。

下面有6岁童用熊 春 錦先生的光音觀心經典誦讀方法诵经的相细记录,大家可以看看

http://bbs.daode.biz/viewthread.php?tid=9449&extra=page%3D1

[ 本帖最后由 回归自然 于 2008-3-26 15:52 编辑 ]

作者: 回归自然 时间: 2008-4-10 21:07

标题: 如何教小学生“光音观心法”诵读的浅试

http://bbs.daode.biz/viewthread.php?tid=10994

作者: 今是 时间: 2008-4-18 11:00

标题: 孟母,对不起,急问

孟母,你好。本不该在这里占用一席之地的,可是我看到你曾向网友介绍过读经的地点,心想只有请教你告诉我——一位心急如焚希望孩子读经典的妈妈,在深圳市宝安区有读经典的学堂吗?非常感谢,并对冒冒失失在此打扰表示歉意。我的级别不够给你发短信息,只能这样打扰了。

作者: 孟母 时间: 2008-4-19 03:00

深圳地区是有经典学堂的,但是具体情况我并不是很清楚,我有一位朋友在广东中山做经典教育,也许与深圳同仁有交流,能为你提供信息,电话13631106995或13549800972。另外王教授有入门弟子在深圳开学堂,你可以全球读经网给教授发短信询问。

作者: 今是 时间: 2008-4-19 15:09

标题: 非常感谢

非常感谢孟母的帮助。我是心急如焚想找到好的经典教育机构。目前去了两家,觉得学费很贵,但是师资力量不尽人意。

作者: 回归自然 时间: 2008-5-25 12:12

光音觀心經典誦讀音频,跟着诵读很方便

http://www.daode.biz/plus/view.php?aid=313

我妹妹的女儿实践熊 春 錦先生的光音觀心經典誦讀方法的情况:

http://bbs.daode.biz/viewthread.php?tid=11235&extra=page%3D3

作者: 石心 时间: 2008-5-26 07:02

“我妹妹的女儿实践熊 春 錦先生的光音觀心經典誦讀方法的情况:”

虽对此还是了解甚少,但见这小姑娘居然读到有“幻象”,是否走火入魔啊。

子不语怪力乱神。大家还是谨慎点好。

作者: 回归自然 时间: 2008-5-26 09:37

石心朋友如何理解孔子提出的“诵诗读书,与古人居;读书诵诗,与古人谋”?

从孔子学琴艺的故事中,我们看到了孔子的学习方法;孔子学习琴艺的故事,其实已经给我们建立了一个十分明晰的学习方法的流程图,那就是:迅速掌握——反复练习——提升技法——领会意蕴——感悟作者,实现心心相印,感而遂通,达到与古人居的境界。

在我认识的读经小朋友中,不用熊 春 錦先生的光音觀心經典誦讀方法读经也都会有与古人居,与古人谋的现象,没有什么大惊小怪的,都是正常现象.只是有的人读经还没有读到"与古人居,与古人谋"的境界,觉的不可理解.

孔子学琴的故事

根据《史书 孔子世家》记载,孔子非常重视学习的实践方法,他不仅提出了“诵诗读书,与古人居;读书诵诗,与古人谋”的最高学习境界,而切他还通过自己的身体力行,来验证这一方法和境界。孔子虽然从未系统地介绍自己的学习方法,但是我们对历史上记载的史实,只要稍加分析,也就不难了解和掌握他的学习实践方法。

《史书 孔子世家》记载着一则孔子学琴的故事。他曾经向当时著名的一位名叫师囊子的琴师学习弹琴的技艺,从而掌握琴艺的实践和知识,使自己的学习方法得以在学习琴艺的过程中获得全面的实践和验正,成为一部极为完美的传统文化学习的方法。

乐师师囊子教授给孔子一曲调进行练习,孔子记住了曲谱以后,一连反复弹奏练习了十天,专心致志地演习,并没有要求再添加新的曲子进行学习。

师囊子感到奇怪,就说:“这一曲调你已经全部掌握了,可以学习新曲了”。

孔子却说:“我虽然已经熟悉了这部乐曲,但是还并没有熟练地掌握弹奏这一曲的所有技法,还需要继续练习。”

又过了些时候,师囊子又对孔子说:“我听你弹的曲子,你已熟练掌握了弹奏这一曲的所有技法,,下一步可以学新曲子了。”

然而,孔子还是说:“我还没有领会乐曲中所表达的感情和意蕴,我还需要继续在弹奏中深入地体会出来。”

又过了些天,师囊子再次问他:“这个意蕴,看来你已经完全领会了,你的琴声里面,已经表达了曲谱的感情和意蕴。”

孔子回答说:“我还没有将作曲者是怎样的一个人体会出来,我还需要继续练习。”师囊子觉的孔子讲得很有道理,也就不再催促了。

又过了些天,师囊子再次来到孔子跟前,却看到孔子正在专心致志地沉于扶琴之中,面色肃穆沉静,好象在沉思着什么;接着又好象心旷神怡,显出了洞穿幽远深遂的表情。而后抚琴一按,开口高兴地对师囊子说:“我感格出了作曲者是个什么样的人了,他的肤色黝黑,身材高大,有王者之相,目光明亮而深遂,好象一个统治四方候的王者。这个人,除了周文王又有谁能够如此呢!”

师囊子听了以后,赶快恭敬地离开座位,给孔子施礼,拜了两拜,说:“原来我的老师教我这个曲子时,就说过了,此曲名字正是叫《文王操》呀”》

这个历史中的故事,记录至此也就嘎然而止了,其中的意蕴却留待世人评说。可惜我们却常常只是单纯地将它当作是一个普通的故事,有点玄乎的故事。往往是一看而过,却并没有去深思其中所蕴含的深刻意义。

孔子习琴故事最高阶段是什么?这不是孔子所倡导的“诵诗读书,与古人居;读书诵诗,与古人谋”学习方法吗?他追本溯源,感而遂通,慧识感悟出曲谱的作者是文王,这也就是与“与古人居”最恰当的诠释与注解!与古人居也是与古人谋的前提和基础。不能实现与古人居,也就无法更深层地实现“与古人谋”。

从这个孔子学琴艺的故事中,我们其实可以窥见传统文化中的绝学方法论,也可以发现我们现代人丢失了传统学习方法中的哪些精华,发现我们现代人学习方法与古代圣贤在学习方法上存在的差踞。对于我们现代学子们如何进行传统文化的学习,如何古为今用而更高成就地完成现在各学科的学业,都有甚深的现实意义。

孔子学习琴艺的故事,其实已经给我们建立了一个十分明晰的学习方法的流程图,那就是:迅速掌握——反复练习——提升技法——领会意蕴——感悟作者,实现心心相印,感而遂通,达到与古人居的境界。就是孔圣人所传授的宝贵治学精神,也是中华民族传统文化中教与学的方法,也是经典诵读的方法论.

[ 本帖最后由 回归自然 于 2008-5-26 10:09 编辑 ]

作者: 回归自然 时间: 2008-5-26 13:19

有一句话讲:没有实践,就没有发言全

我也是光音觀心經典誦讀的实践者,决不会"火入魔",非常安全,诵读时当身心清静,无私无欲,经文中的字会在身体的不同位置出现,打通经脉,使身体健康.

老子了在观妙章中也告诉了大家这一方法.

作者: lontan88 时间: 2008-5-26 14:59

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

作者: 石心 时间: 2008-5-26 16:51

原帖由 回归自然 于 2008-5-26 13:19 发表

有一句话讲:没有实践,就没有发言全

您说得很对!我所说的是在门外的人推测的话,至于门内是精彩还是失望要踏进门体验才可知。不管如何,希望进去的人也有可能进出自如。

有机会也希望对此多了解。祝愿大家体验愉快。

作者: 回归自然 时间: 2008-5-26 20:02

光音觀心經典誦讀的方法对实践者要求很高,德心,德性不具备,身心不能真清净,想进入都很难.

[ 本帖最后由 回归自然 于 2008-5-26 20:07 编辑 ]

作者: lontan88 时间: 2008-5-27 15:01

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

作者: 回归自然 时间: 2008-5-27 16:23

弗笑不足以爲道.....

作者: 回归自然 时间: 2008-6-13 22:11

德慧智教育理论入选“汉语和英语传统学习策略研究”课题研究书目

近年来,陕西汉中地区德慧智经典诵读活动稳步向前发展,陕西汉中小花幼儿园德慧智经典诵读院校活动也开展得有声有色。

2007年新春伊始,在汉语、英语学习等语言研究方面,陕西汉中地区德慧智办事处的同仁王欲刚老师,又率先在教育领域开创了新的研究推广领域,并在“汉语和英语传统学习策略研究”项目分工中,具体承担文献资料、研究成果的搜集、整理工作。

陕西省汉中市教学研究室,向国家基础教育实验中心外语教育研究中心提交了“汉语和英语的传统学习策略研究”专项课题研究,同时还提交了此课题研究的必备参考书目和理论依据。其中中央编译出版社出版的熊春锦先生所著的《国学道德经典导读》及《中华国学道德根》两书及其相关理论成果入选。

本课题,经国家基础教育实验中心外语教育研究中心经专家评审组评审,已入选重点项目课题研究,下拨重点项目科研经费1万元。在提交的一千多项课题研究中,共计入围二百多项,其中十五项属于重点项目,本课题即列十五项重点项目之一。入选课题名单,已分别发表于2006年12月7日的《中国教育报》和2006年第12期的《基础教育外语教学研究》等杂志媒体上正式公布。

熊先生在《国学道德经典导读》及《中华国学道德根》中,结合现代医学及脑科学、心理学等最新研究成果,全面系统阐释了中国汉字构造的全息慧智特性及特点,用一元四素的理论详尽剖析了汉字的科学性。书中运用大量科学实例揭示了汉语学习与西方语言在学习方法上的本质区别与脑语言生理反射区的不同,对如何尽快学习掌握包括英语在内的所有外语,指出了一条科学省力的全新学习之路,使国人可以尽快摆脱学习外语中所面临的各种困难和学习中事倍功半的尴尬。

我们衷心地祝福和展望,熊先生的理论成果必将促进“汉语和英语传统学习策略研究”拓深的广度和深度,为新学习策略研究带来崭新的思路和视角。

参考资料

国家基础教育实验中心外语教育研究中心,是在教育部和国家基础教育实验中心的领导下,全面贯彻、落实党和国家的外语教育方针和政策,团结全国外语教育工作者,积极开展外语教育教学实验和研究活动,努力探索符合我国国情、教情、学情的外语教育教学体系的科研学术机构。中心由全国知名外语教育教学专家、学者,全国各级外语教研员和骨干外语教师组成。

国际英语外语教师协会(IATEFL)经考查和审核,于2000年授权国家基础教育实验中心外语教育研究中心在中国成立国际英语外语教师协会中国分会(IATEFL China), 作为IATEFL在中国组织的代表机构。IATEFL China的宗旨是"学习、借鉴、交流、创新"。经协定,中国分会正式命名为IATEFL China(International Association of Teachers of English as a Foreign Language,China Branch)。 中心目前已同IATEFL和TESOL等国际外语教师组织建立了合作关系。中心在全国范围内吸收研究员,中心秘书处设在英语辅导报社。

本课题负责人黄玉兰同志,为中学高级教师,从事中学英语教学、教研工作已经三十年,经验丰富,对英语教学的最新研究理论、教学思想、教学教法掌握全面、深刻,熟知中小学英语教学的全过程和现状;历年来多次应邀参加国家级和省级重大学术活动,为我市中小学英语教学教研、教师培训各项活动的主持人和组织者;曾出版《中级英语语法精要》一书,并常在有影响的专业报刊上发表英语教研论文,现为我单位文史科长,主持包括中学英语学科在内的人文学科的教研业务工作,是一位深得同事和广大一线教师敬重信任的良师益友型学科带头人,有很高的个人感召力和很强的组织才能;除组织文史科的重大教研活动之外,她一直主持进行中学英语学科的教研教改工作,有充分的时间和精力完成本课题的研究工作。

王欲刚,汉中市教研室中学英语教研员,中教一级职称,现年39岁,从事中小学英语教研工作17年,专业英语语言文学;本课题项目分工承担文献资料、研究成果的搜集、整理工作。

书名:《国学道德经典导读》

出版社:中央编译出版社

发行日期:2006年7月

印制:北京第一印刷厂

篇目:《未来教育的根本—慧与智同步开发》、《上善治水论德慧智教育》、《中华经典是德慧智同步开发的能量源泉》、《运用德慧智教育塑造德治社会和福德人生》

页数:第2—29页、30—38页、49—91页、92—107页

书名:《中华国学道德根》

出版社:中央编译出版社

发行日期:2006年8月

印制:北京第一印刷厂

篇目:《民族复兴有待于道德复兴》、《道德复兴是民族根文化复兴的根本》、《论老子“大唯物主义”和 “唯德主义”辩证法》(上、下)、《圆融中华圣学,复兴民族道德》(上、下)

页数:第1—16页、17—42页、66—156页、162—219页

http://www.daode.biz/html/news/20070315/316.html

作者: 回归自然 时间: 2008-6-13 22:13

德慧智教育理论试点

http://bbs.daode.biz/viewthread.php?tid=12464&extra=page%3D1

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:30

标题: 【帛書老子辨偽】...建議熊春錦大師大力推廣帛書老子實為不智之舉,應該三思而後行!

转贴全球读经教育交流网上杨水源先生对熊先生的一些意见,以及和一些推崇者的议论,杨先生所说也许并非究竟,然亦有可观矣:全文如下~

【帛書老子辨偽】...建議熊春錦大師大力推廣帛書老子實為不智之舉,應該三思而後行!

帛書老子辨偽...

--------------------

由於現今研究老子道德經嚴然吹起一股以古墓陪葬粗製祭品《老子帛書版》取代古哲知識份子沿用通行兩千多年的《老子道德經普通版本》,這種捨真取妄認桀趨繆的無知舉措,對於老子道學的承傳與發展不屜投下一顆原子彈!由於帛書版與現行版的文字應用、文章義理和文藝水平,皆與正版道德經有天地之差,完全無法併呈相論。假如在老學界正積極強力推廣錯誤的老子帛書版之風氣盛行下,不見有人出來辯駁此舉之荒繆,老子道學將自此遭受無法禰補無法想像的空前大浩劫乃勢之必然!楊某有鑒於中華道學的博大精深,更不忍老子超卓絕倫之聖智文功,受我後代子孫任意無知破壞,故獨排眾人之所趨,不顧螳臂擋車之險,對此不正之風提出苦口婆心之勸阻,更虔誠期望有智之士共襄盛舉,....

-----------

現在轉錄一首帛書版之經文與使用帛書老子之學者所做出之註解,請大家一起來評定、檢驗、校佶《道德經》帛書版

-----------

【帛书本之二十二章】 (通行本之二十四章)

炊者不立①,自视不章②,自见者不明③,自伐者无功④,自矜者不长⑤。

其在道,曰余食赘行⑥,物或恶之⑦,故有欲者弗居。

【注释】

①炊:通吹,自吹。立:成就。

②章:通彰,显扬。

③见(xiàn):通现,自我显示。

④伐:夸耀。

⑤自矜(jīn):自以为贤能。

⑥余食赘行:余,多余。赘:指赘瘤。行:通形。

⑦物:以物代人,指大众。

【译文】

自吹的人不会有成就,自以为是的人不会显扬,自我显示的人不会自明,自我夸耀的人不会成功,自以为贤能的人不会长进。

这从道上看,说像剩饭和赘瘤一样,大众厌恶它,所以有所追求的人决不这样做。

-------------

像這種錯誤連連的版本,居然也能註解的忒有其事的?帛書版收錄的這章經文,可以說只是老子原版的“斷簡殘篇”,從帛書版這一章我最少可以舉出10處以上的桀繆!

1.首先第一個字“企”者,就被誤抄成“炊”者!而我們使用帛書的天才們就將錯就錯,利用這個“炊”字大“吹”牛皮!請問諸君,有誰能同意“炊”可以通“吹”的,直此認定者不訪拿出個訓沽依據來服人,我看都是糊塗大師說了算!

於是不得不依此“炊”字注出“自吹的人不会有成就”或是“炊火站立不起來”等等..果然都很會腦筋急轉彎,假如第一句真如大師之認定,那請問,後面又有“自伐者无功”這一句,而此句又註解成:『自我夸耀的人不会成功,』這樣一來是不是前後完全重複?老子經文才短短的幾個文字,相同的語義就一再的重複,老子有這麼糊塗嗎,我看都是崇尚《老子帛書版》的大師們為了粗製濫造的古墓陪葬品的一個〈似音〉錯別字,自己腦筋在轉不過來吧!

2.第二句老子原版本“跨者不行”,《粗製濫造的古墓陪葬品帛書甲本》又將此四個字給遺漏了,為何認定是帛書版的錯漏?因為,此“跨者不行”與第一句“企者不立”是對句!就像本章經文第三與第四句是對句,第五與第六句皆各成對句一樣,帛書版少了第二句“跨者不行”,老子的文藝之美自此被破壞歹盡!

3.帛書版第二句“自视不章”與第三句位置被顛倒誤植,原版應該是“自見者不明”五個字在前!

4.帛書版“自视不章”四個字就錯了三處,原版應該是“自是者不章”,老子原版“是”字被誤抄成“視”字,顯然是傳頌之人或抄騰者因〈同音字〉又發生此錯誤抄寫,為何知道此句應該以“是”字為正確?因為若植為“視”字,則與同為對句“自見者不明”的“見”字,兩個字義又重複啦,老子不會做出這種不合文法文理的文章!關於此第三第四句經文之校佶另有更精確的方法與更落實的證據,在此先不詳作陳述!

5帛書版.最後一句“故有欲者弗居”簡直錯的離譜,只有對老子道學未深入體會的人才會把“故有道者不處”的“道”字誤抄成字義完全相反的“欲”字!而我們這位大師居然也能照翻不誤,說甚麼:『所以有所追求的人决不这样做。』老子明明對修道者開釋:『為之者敗之,執之者失之。近之者遠之...』而大師居然還會注釋出:『所以有所追求的人决不这样做。』這種完全違背道學真理的高論,像這種道學之繆見,豈不都是《製作古墓陪葬品匠工所粗製濫造出來騙騙往生者的帛書版道德經》所惹出來的搞笑劇?

6.現在把經過校佶的正確經文轉貼於下:

-----------

老子《道德經》二十四章

企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔

自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

-----------

以上經文看來是不是好多啦?正確多啦?但是親愛的道友網友們稍安勿躁,就是以上業經校訂完成的老子第二十四章經文,若要最精準的去做老子原版簡冊之校佶,則以上之普通版收錄經文還是“斷簡殘篇”!與《道德經》原版老子親自刻製的簡冊的正確內容文字還差的遠呢......

※〈真理越辯越明,歡迎推廣崇尚帛書版本為真之老學大師提出指教!〉

————————————————————————杨水源

| |

熊春锦先生為發揚老子《道德經》不遺餘力,更架設專屬網站廣為宣揚老子道學,一片赤忱苦心的確是很值得肯定敬佩的!

只是熊春锦先生他是以《道德經》帛書版為推廣標的,我認為這對老子道學是有極大的損害!熊先生推廣發揚老子的苦心恐怕反而為後學者指引錯誤的歧路,後人依此研究老子書肯定是越走越迷茫,老子曰:

『禍兮,福之所倚,福兮,禍之所伏。孰知其極?其無正耶?正復為奇,善復為妖。人之迷,其日固久....』

世人之用心良苦,可是對對錯錯真是很難逆料的。

大陸研究老學,對於《道德經》版本的取捨有個流行風潮,總是以為版本取得越是古拙的、內容文字越是拮牙難懂的,就表示越接近老子原版作品,居然把老子書的考證,當成古董鑑定價值呢?!所以大陸現在有許多學者大力主張從古墓挖出的陪葬品“竹簡老子”或《帛書老子》才是最接近老子《道德經》的原作。這些學者完全不去研究古墓挖掘取得之版本文字內容是否合於道家學術與老子當代的文藝風格水平之背景,卻用這種對崇拜古墓出土文物的迷思來確立老子書版本的真假,把些文字內容錯誤百出桀詰聱牙莫名其妙的“古墓陪葬品帛書老子版本”硬塞給老子去承受,這樣研究考證老子書委實太荒繆太一廂情願!

熊先生採用的帛書版本,當然不像主張採用郭店椘墓竹簡那般離譜,只是這帛書版還是不及目前的通行版《道德經》貼近於原著之真!根據我的研究心得,帛書版本應是某人拜讀強記經重新整理後之老子書原版竹簡,再憑口耳相傳流行於官宦民間,《帛書版本》就是依據這種口耳相傳騰抄出來的陪葬品版本。所以其中內容與“通行本”大同小異,但是有許多個別文字因“記憶不清”或“四川地區方言同音異字”或“參與書寫者文化水平不高、文字應用不嫻熟”等等人為因素,故古墓帛書版本出現許多“同音錯別字”,“同形錯別字”,例如浴、谷、祭、然等等錯植現象到處可見,老子書精采文藝、演論真道內容也因此而被扭取誤失不少....

第十章 玄德 〈熊春錦大師取用帛書版本〉

原文:

載營魄抱一,能無離乎?抟氣致柔,能如嬰兒乎?

滌除玄覽,能無疵乎?愛民治國,能無知乎?

天門開闔,能為雌乎?明白四達,能無知乎?

生之畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。

以上這首經文是老子發大慈悲留傳於世人的修道秘訣,確實是《道德經》裏比較重要的經文,其正確版本文字如下:

第三十五首:抱一 〈原 10章〉

載營魄抱一,能無離乎?專氣致柔,能嬰兒乎?

滌除玄覽,能無疵乎?愛民治國,能無為乎?

天門開闔,能無雌乎?明白四達,能無知乎?

生之、畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。

----------------------------------------------------------------------------------------------杨水源 |

|

[ 本帖最后由 天津清羽 于 2008-6-13 22:35 编辑 ]

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:31

道德知音《老子帛書本》校勘说明】:

一、本次《老子·德道經》帛書本的校勘爲盡可能復太上老子演創《德道經》之本義,自始至終由太上脈系當代傳人熊春錦老師親自主理,並親自圈定。這項工作是在新的特定的歷史時空中,在帛書本和楚簡本《老子·德道經》發掘的前提下,加上眾多集約因素的作用,使其得到了比較圓滿地完成。她的完成必將在人類探索《道德經》的征程上翻開完全嶄新的一頁。

二、本次校勘以帛書《老子·德道經》甲本爲主要依據,參考乙本、通行本和《楚簡本》。採用甲本詞句時,註明乙本及通行本等相應詞句,採用乙本或通行本等的詞句時,註明甲本相應詞句。《楚簡本》因僅有不足兩千字,且排列順序與今本差異較大,僅在有疑難處作以訂校之用。

三、帛書《老子》與通行本在編排上不同,帛書本《德經》在前,《道經》在後,而通行本則反之。且通行本第四十章與四十一章次序顛倒,第八十章、八十一章在第六十七章之前,第二十四章在第二十二章之前。此次完全恢復帛書本原章序,並用數字碼註明通行本之章序。經名命爲《德道經》,以合由德而道之理。另爲突出每章之重點,根據前人所註及今重新勘校後的章義加了章題,以示提綱挈領。

四、文中引用馬王堆漢墓帛書整理小組整理的帛書《老子》甲本,簡稱《馬王甲本》;《藏外道書老子甲本釋文》,簡稱《道藏甲本》。兩種本相同處,則稱甲本。《馬王堆漢墓帛書》整理小組整理的帛書《老子》乙本,簡稱《馬王乙本》;《藏外道書老子乙本釋文》,簡稱《道藏乙本》。兩本相同處,稱乙本。甲乙本相同時,稱爲帛書。郭店楚墓出土的《竹簡本》老子德道經”簡稱《楚簡本》。

五、古文中多用通假及異體字,本次校勘本著盡可能準確反應帛書《老子》的原貌,又不泥於古的原則,唯有充分依據或者原用字今義發生重大變化用之容易産生歧義,則改用現在之代用字,如“胃”,通“謂”,均以“謂”代之。而一般情況下則用其原形,以防本末倒置。如“祭”與“然”,若誤爲通假則本義全非。

六、帛書甲乙本“無”字用其異體字“无”,爲保持帛書原貌,故仍用“无”。其,帛書中多用其異體“亓”,亦有用“其”處。謂,帛书用通假字“胃”。帛书中“弗”通行本均作“不”。形,帛书作“刑”。谷,帛书本作“浴”。“恆”通行本皆作“常”,其爲避漢文帝諱改。上述字在文中不一一註出。

七、通假異體字凡屬一般流行字典可查到者,未註明出處,偏難之字皆註出處。凡無法查證的不作通假異體註,僅說明與通行本及乙本不同處。

八、註文中附有註音和繁簡對照,包括註文中引用的偏難繁體字。

九、本次《德道經》的校勘,眾多同仁付出了辛勤的勞動,在此向所有參與此工作的同仁致以深深的敬意!

----------------

附註:關於“祭”與“然”的考證

《道藏甲本》在對“子孫祭(然)祀不絕”一句作註曰(註二十):“此然字下从示,帛書中或作然字,或作祭字用,形近相混。”然而考證帛書甲本原件,下从“示”者皆應作“祭”,而作“然”者卻並不从“示”。甲本第二十八行“夫莫之?而恆自祭也”,?,爵之異體,盛酒的禮器。此處“祭”清楚可辨。祭祀在古代極爲普遍,此處既有“爵”作祭器,而後有“祭”與之相應,故作“祭”無疑。又如:第一百二十五行“百省胃我自祭”,胃,通“謂”。省,省牲之意,即祭祀前主祭和助祭人要省查祭品。祭,此處甲本原圖清楚可辨。百省謂我自祭,是有自我省查,又敬畏天地神明的意思。第一百三十四行,“以順眾?,吾何以知眾?之祭,以此”。?,从人从父,爲“父”之異體,眾父者,自然應爲祭之。而此處“祭”,亦是以“示”爲其底,清楚無疑。帛書甲本,其他作“然”處,唯第一百三十八行可辨:希言自然。而此處之“然”並不以“示”爲底,而是標準的四點水,此四點水實際是由篆書中“火”字演變而來。“火”與“示”運筆方向完全不同。帛書甲本不僅收錄老子《德道經》且卷後附有幾篇古秩書,顯而易見與前文帛書甲本出自一人之手筆,此爲考證提供進一步依據。例如:第二百六十一行有:“無罪而□人,有死弗爲之矣。然而大誅之者,知所以誅人之道而□焉”;又如第三百二十二行有:“若亦然,進亦然,後亦然。”這些“然”字處皆清晰可辨,而無法與“祭”相通。由上可見,甲本作“祭”處皆與祭祀有關,而作“然”處則不同,二者意義完全不同。因此“祭”與“然”並不相混。

--------------------------------

以上為熊大師【道德知音網《老子·德道經》帛書本校勘说明】,先轉帖在此供網友們公評,敝人將利用時間詳細研究,尤其《老子·德道經》帛書本有關“祭”與“然”的考證,在下不揣鄙陋必定一一做出釐清與回應!

老子書之校定與版本真偽之辨,對於中華道家學術的傳承與發展實在太重要,尤其在熊大師對於老子道學之熱心與借助網路流通之推廣下,老子《道德經》經普及於歐美甚至全世界也是指日可待矣....而今如果熊大師在老子版本之應用認定有所誤失,那可真茲事體大啦!故小弟不得不潛越失禮,也必須為探求老學之真與熊大師做商榷,是為君子無諍之諫也!

------------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:33

王财贵教授的回帖:

楊水源先生一句「製作古墓陪葬品匠工所粗製濫造出來騙騙往生者的帛書版道德經」,頗有意思,或許值得專家學者們考慮考慮。

現在日本還保留著用書法國畫培葬的風氣,記得二三十年前,有一陣子,他們來台灣要收購許多書法及繪畫作品,要求用絹布,好像不論精粗,只要價格便宜。許多書法匠人就天天寫個不停,往往是「月落烏啼」或「半畝方塘」一類的詩,或「百壽」「百福」一類的字。國畫則是以山水居多,而其輪廓是先印好的,再由匠工塗上色彩。於是粗製濫造,千篇一律,整捆往船上送。我起初懷疑日本人為什麼品味那麼低,後來有代理商告訴我,那些都是作陪葬用的。(本來也有人要我寫字,說是日本人要買的,一種要幾十幅,我都當一回事認真寫。後來聽說如此,就不再寫了。孔子說:「吾少也賤,故多能鄙事」,然哉然哉。)

如果漢人本有此風氣,則陪葬品之不可信,其理昭然。(請葬儀專家研究研究吧!)

魏晉時王弼選定一種老子版本來作注,其選注的時間固然後於漢墓陪葬之時,但下注的時間是下注的時間,若推其所流傳的來源,不一定就後於墓葬了。如必以王弼本為後,那就是太愚昧了。

又,王弼是貴族世家,其家所傳版本,當是自祖先精選的版本,故我亦以為較可信。

除非能有可考的確切證據,不然,最後的可信根據,應是「文章」及「義理」。

------------------------------季谦

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:34

王教授乃一代經學大師,為發揚固守中華文化傳承之根本,不辭辛勞推廣全國兒童讀經運動,海峽兩岸到處奔波,在百忙中還撥出時間於網上貼文提攜支持後進,如此平易近人之國學大師風範實在令人感激敬佩不已!

老子《道德經》為中華道家聖賢集數千年智慧之結晶,椘漢王朝公侯官宦古墓中屢屢挖掘出竹簡或帛書抄刻版本之陪葬品,可見老子《道德經》在古人心目中擁有極其特殊尊貴且神聖崇高之地位,怪不得自古民間有“無字天書”“老子五千靈文”等等之美譽流傳也;反觀今人,對於垂手可得之中華民族千古聖書《道德經》,卻大都不屑一顧,就是當代號稱老學專家對此道家寶典也率皆空入寶山,言不及義!《道德經》之不為世人重視確是其來有自啊!老子早就預言:『夫唯無知,是以不我知。知我者希,則我者貴。是以聖人披褐懷玉。』

老子到底在這部曠世奇書裡留下甚麼破天荒的機密?在人類生來死往的短短百年中,到底能不能為自己的性命知覺求得一個永恆?甚或許至少也該了解一下自我性命的實像吧?更等而下之,這個維持生命知覺運作的肉體應該如何在大道化生的能量洪流中去常保健康延緩老化?也許,老子總結了幾千年中華特有道家智慧學術的這部曠世奇書,所演創的內容正是為了破解這些宇宙人生之大機密呢!

由於不才對於老子聖典情有獨鍾,越是深入研究越是讚嘆中華道家學術之偉大,我甚至激動的想以一句可能讓某些人聞而刺耳的話來比喻老子道學之淵博精深:『若學者真能精通老子五千靈文,那麼佛家號稱數千萬言之三藏十二部經典,在您眼下,當盡成糟泊,老子道論之深,天下無可與之比倫者!』故老子曰:『吾不知誰之子,象帝之先!』

可是,現在這部萬經之母,顯然被嚴重污染了,怎不令人憂心忡忡啊.....

——----------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:37

"君子无诤之谏"__与杨水源先生商讨老学若干问题

http://bbs.daode.biz/viewthread.php?tid=2415&extra=

"君子无诤之谏"

——与杨水源先生商讨老学若干问题

鄙人近读杨水源先生的大作,于先生捍卫老子精神甚为敬佩,但于先生之一家之见实有不忍之心,实在无法苟同。

先生认为“由于现今研究老子道德经严然吹起一股以古墓陪葬粗制祭品《老子帛书版》取代古哲知识分子沿用通行两千多年的《老子道德经普通版本》,这种舍真取妄认桀趋缪的无知举措,对于老子道学的承传与发展不屉投下一颗原子弹! 由于帛书版与现行版的文字应用、文章义理和文艺水平,皆与正版道德经有天地之差,完全无法并呈相论。假如在老学界正积极强力推广错误的老子帛书版之风气盛行下,不见有人出来辩驳此举之荒缪,老子道学将自此遭受无法祢补无法想象的空前大浩劫乃势之必然!……”这种以偏盖全、一叶障目、以今非古、以误传误的短视实在不可取也,也不是一个认真的老学研究者应该有的的学术精神。

根据晚学对老学的景仰和粗浅修养,特本着"君子无诤之谏"的态度与杨水源先生商讨如下:

一、以“二重证据法”为辨伪准则是对学术上“无知举措”的棒喝

王国维《古史新证·总论》提出了“二重证据法”: “吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种新材料,我辈得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不驯之言亦不无表示一面之事实。此二重证据法,惟在今日始得行之。虽古书之未得证明者,不能加以否定;而其已得证明者,不能不加以肯定,可以断言矣。”

1925年,王国维在清华研究院讲“古史新证”。他说,研究中国古史,最麻烦的问题,是史实和传说混而不分,史实之中有添油加醋,与传说无异;传说之中,也有史实为依托。世界各国都有这类问题。所以有“信古”和“疑古”两种态度。“信古”,他是举《古文尚书》、《今本纪年》为例,以为书是伪书,不可信,但被有些学者当真实史料来用;“疑古”,则是连尧、舜、禹之存在也怀疑,是疑过头了。他批“疑古”,没有点名,当然可指日本学者的“尧舜禹抹杀论”,王批评此说,以为“其于怀疑之态度、反批评之精神不无可取,然惜于古史材料未尝为充分之处理也”。所谓“充分之处理”就是借当时新发现的“地下的材料”,补证“纸上的材料”,用这种“二重证据法”,“证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实”。他反对使用默证,认为“虽古书之未得证明者,不能加以否定。而其已得证明者,不能不加以肯定”。

20世纪初辨伪方法的最大突破,就是王国维创立了著名的“二重证据法”。“二重证据法”是把近代的实证主义方法同传统的乾嘉考据方法结合起来,强调运用传世的“纸上材料”与出土的文献文物相互印证来考辨古书古史的真伪。这种方法突破了以往学者辨伪时或“以经证经”,或在注疏传笺上兜圈子的传统方法,第一次提出以地下出土的文献文物与传世典籍文献相印证来辨伪,从而推进了重视实物证据的科学历史观念和实事求是的科学态度。

我读熊春锦先生勘校和注释的《德道经》,以帛书甲本为蓝本,以帛书乙本和郭店楚墓出土的竹简本为参照,广泛考证石刻本、河上公本、龙兴碑本、王弼本等之优劣。以大系统论为指导;以《甲骨文》和《说文解字》为代表的象形文字系统,《尔雅》所代表的同义、近义词归类的语义学系统,及刘熙《释名》所代表的语音追溯名源、语义的系统为依据。可以说既运用传世的石刻本、河上公本、龙兴碑本、王弼本等成就,又科学考证帛书甲乙本和郭店楚墓出土的竹简本成果,这种严谨的学术勘校和注释精神令我敬佩。也是非常符合王国维创立了著名的“二重证据法”的准则的。

二、马王堆帛书历史地位不容“认桀趋缪”

马王堆出土的文物是系统性的无比珍贵宝库。帛书资料数量众多和弥足珍贵,无视和轻视它们早已经是不可能的事情了。离开这些资料,我们对老子和黄帝以及其他著作的的研究是难以推向前进的。20世纪是简牍和帛书大发现的世纪,也是简帛学从形成到逐步建立的时期,对中国学术产生了巨大的促进作用,无论就出土的数量而言,还是研究成果来说,都达到了很高的水平。简帛的发现为历史学、考古学、文献史料学、古文字学、文书学的研究带来了新的契机,特别对历史学的发展所起的作用尤为显著,对于重新改写学术史提供了丰富的第一手资料,具有极高的学术价值。简帛有很大部分出土于楚国,这对楚文化的研究起了推动作用。马王堆帛书对探讨黄老之学帮助极大。

简帛的发现也为古代文学史的研究带来了一股新鲜活力,产生重大影响。天水放马滩秦简的出土,纠正了魏晋志怪小说受佛教教义影响的传统说法,将志怪小说的起源时代向前推进了近五百年。尹湾汉简中的《神乌赋》是汉代民间故事赋,对于认识赋的起源,意义重大。敦煌马圈湾汉简韩朋故事,对于研究话本小说的起源,提供了珍贵的原始资料。

魏晋以来,老子传本衆多,比较流行的是王弼注本、河上公注本。唐初傅奕得到汉初古本,但他们校定的古本篇是根据几个旧本参校的,未能保留汉初古本的原貌。清代毕沅以来,校订老子者多家(如罗振玉、马叙伦、劳健、朱谦之等),但所据旧本,以唐碑、唐卷为最古,尚未见到唐代以前的写本。近年在马王堆汉墓发现了帛书老子甲、乙本,其中“常道”作“恒道”,表明系汉文帝以前的旧本,应是今存最早的古本了。帛书老子的发现是值得庆幸的。

国学家彭浩先生认为:“帛书本奠定了《老子》通行本内容的基本构架,对《老子》的传播有非常重大的影响。” 帛书本书写精美,用料精巧,抄写者定是古代著名书法家无疑。绝不是如陈水源先生所谓的“帛書版本應是某人拜讀強記經重新整理後之老子書原版竹簡,再憑口耳相傳流行於官宦民間,《帛書版本》就是依據這種口耳相傳騰抄出來的陪葬品版本。”

帛书老子的出土,解决了许多章节中历来争論的问题。

1、解决了“德”前“道”后的分篇问题。帛書《老子》有甲、乙兩種版本,皆是《德篇》在前,《道篇》在後。尤其乙本在兩篇後分別有“德”、“道”二字,明確分出篇名。這使得自魏晉以來被誤名爲《道德經》,及顛倒“德篇”與“道篇”編排次序的事實真像大白。在敦煌藏經洞中發現的老子《德道經》寫本,多以《德經》爲上卷,《道經》爲下卷,不分章,與今天我們流傳的《道德經》上下二卷(《道經》在前,《德經》在後,並分爲81章)次序不同。70年代出土的銀雀山竹簡和馬王堆帛書《德道經》爲漢文帝十二年(公元前168年)以前的寫本,比敦煌本早八九百年,也是德經上,道經下。可見《德道經》以“德”、“道”分上下是戰國以來的舊傳,符合老子淳德歸道、全德複道的本意。敦煌寫本、銀雀山竹簡和馬王堆帛書保持了這個真面貌,是研究老子的最好材料。不僅如此,先秦韓非子《解老喻老》亦言德在前,漢代張道陵《老子想爾註》雖保留已不完整,但可以看出其以“道經”爲後。可見,魏晉以前的《老子》實爲《德道經》。“

2、解决了通行本中文字错误问题。如通行本三十八章“上德无为而无以为”句下有“下德为之而有以为”句,或作“下德为之而无以为”,与下文“上仁为之而无以为”或“上义为之而有以为”,语意重叠。帛书甲、乙本俱无“下德”句,证明“下德”句乃系文。又如六十一章“故大国以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国”,“取小国”句与“取大国”句的句型无别。帛书甲本作“大邦〔以〕下小〔邦〕,则取小邦;小邦以下大邦,则取于大邦”。乙本作“故大国以下〔小〕国,则取小国;小国以下大国,则取于大国”。“取小邦”与“取于大邦”,显然有别,证明通行本夺一“于”字。类此之例尚多,表明帛书老子確胜于通行本。

3、解决了通行本只是老子多版本的其中之一问题。老子六十三章有“报怨以德”之语,论语中记载孔子对于“报怨以德”的批评。足证孔、老同时的传说并非虚构。但论语中无“仁义”并举之例,老子书中“大道废,有仁义”、“绝仁弃义”等句不可能出现于春秋末年,显系后人所附益。从老子书的内容看,上、下篇当系写\定于战国初期,下距汉初约二百多年。战国时期、秦汉之际,老子一书可能已有不同传本。庄子天下篇引老聃曰:“知其雄,守其雌,为天下谿;知其白,守其辱,为天下谷。”王弼本二十八章:“知其雄,守其雌,为天下谿;为天下谿,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其黑,为天下式;为天下式,常德不忒,复归于无极。知其荣,守其辱,为天下谷;为天下谷,常德乃足。复归于朴。”近代易顺鼎、马叙伦等据庄子天下篇论证“守其黑”至“复归于无极,知其荣”等句为后人所加。但帛书甲、乙本俱有“守其黑”、“复归于无极”等语,僅个别的字有所不同。淮南子道应亦引“知其荣,守其辱”。足证庄子天下篇作者所见老子乃另一传本。淮南子道应引老子“美言可以市尊,美行可以加人”(亦见淮南子人间)。王弼本六十二章作“美言可以市,尊行可以加人”。俞樾以为应据淮南改正王本。而帛书老子甲、乙本亦作“美言可以市,尊行可以加人”。这就表明,汉代初年,老子确已有不同的传本。帛书出于汉初,而淮南所据本与帛书有所不同。但是,就今天所见到的老子书而言,帛书甲、乙本应是最古的写本了。

三、以陈鼓应先生的考证“釐清與回應”陈水源先生的“正确版本”

我注意到,陈水源先生对大陆的学者以及学术颇有微词,他说:“大陸研究老學,對於《道德經》版本的取捨有個流行風潮,總是以為版本取得越是古拙的、內容文字越是拮牙難懂的,就表示越接近老子原版作品,居然把老子書的考證,當成古董鑑定價值呢?!所以大陸現在有許多學者大力主張從古墓挖出的陪葬品“竹簡老子”或《帛書老子》才是最接近老子《道德經》的原作。”相关的反驳论据上文已经罗列,读者自可分辨清楚。我想以陈水源先生对大陆的学者以及学术的不屑,先生或许非大陆学者。那我就请出另一位非大陆的陈姓著名国学专家以及他的著作,来“釐清與回應”陈水源先生的所谓的“正确版本”。

陈鼓应先生出生于1935年,福建长汀人,少年时期在抗日战争中度过,后就读于台湾大学,在上个世纪70年代曾受台湾当局的政治迫害。改革开放后,他多次回内地参观讲学,1985年在人民大会堂受到邓小平同志的接见。陈鼓应先生在上世纪90年代初应邀在北京大学讲学数年,并于1997年回到台湾大学哲学系任教至今。陈鼓应先生对中国传统文化造诣精深,特别是对道家哲学的研究,在海内外有重要和广泛的影响。他的重要著作有《老子注译及评介》、《庄子今注今译》等。陈鼓应先生长期关注内地学术的发展,他认为,内地的学术研究已经相当出色,与国际衔接的实力也不容忽视,他在2002年曾强烈呼吁台湾当局应时而变,不要故步自封,应及时开放内地的学术书籍入台,保障两岸学术界的正常交流,促进学术的发展。

在《老子注译及评介》一书中,陈鼓应先考证并堪校的老子版本与熊春锦先生勘校并注释的《德道经》有异曲同工之妙,可谓英雄所见略同。我们不妨比较一下:

A.1、陈水源先生所谓的“經過校佶的正確經文”轉貼於下:

老子《道德經》二十四章

企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔

自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

2、陈鼓应先生《老子注译及评介》中“帛书甲本译文”:

炊者不立,自视(示)者不章,

自見者不明,自伐者無功,自矜者不長。

其在道也,曰:稌食贅形。物或亚(恶)之,故有欲者弗居。

3、熊春锦先生《德道经》第六十六章“弗居”

炊者不立,自视不彰。

自見者不明,自伐者無功,自矜者不長。

其在道也,曰稌食贅形。

物或恶之,故有欲者弗居。

B.1、陈水源先生所谓的“經過校佶的正確經文”轉貼於下

第三十五首:抱一 〈原 10章〉

載營魄抱一,能無離乎?專氣致柔,能嬰兒乎?

滌除玄覽,能無疵乎?愛民治國,能無為乎?

天門開闔,能無雌乎?明白四達,能無知乎?

生之、畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。

2、陈鼓应先生《老子注译及评介》中“帛书甲本译文”

載營袹(魄)抱一,能毋離乎?槫(抟)氣致柔,能嬰兒乎?

滌除玄蓝(览),能毋有疵乎?愛民栝(活)國,能毋以知乎?

天門启闔,能為雌乎?明白四達,能毋以知乎?

生之、畜之,生而弗有,長而弗宰也,是胃(謂)玄德。

3、熊春锦先生《德道经》第五十四章“无不为”(我强烈质疑的是陈水源先生引用熊先生的版本原文都错了,如何谈得上商讨和交流呢?现在修正如下。)

載營魄抱一,能毋離乎?抟氣致柔,能嬰兒乎?

滌除玄蓝,能毋疵乎?愛民栝國,能毋以知乎?

天門启闔,能為雌乎?明白四達,能毋以知乎?

生之、畜之,生而弗有,長而弗宰也,是谓玄德。

陈水源先生所谓的“經過校佶的正確經文”站不站得住脚?熊春锦先生《德道经》和陈鼓应先生《老子注译及评介》中“帛书甲本译文”是否高度一致?二陈的学术高下如何?相信通过以上的类比,读者的眼睛是雪亮的,不需要晚辈再予以解释和证明了。

http://bbs.daode.biz/viewthread.php?tid=2415&extra=

------------------------定心

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:38

定心先生:您好,首先我必須很誠懇的表白,楊某一向對於熊大師的道德修證,與發揚推廣老子道學的一遍苦心絕對不予懷疑,甚至內心也是倾佩羨慕不已!只是老子書版本真偽對於老子道學之傳承委實太重要,想一想,老子就僅此區區五千靈文來開演宇宙生成、生命實像之大道理,太上用文如此精要簡潔,薄薄一本《道德經》怎堪像粗劣如帛書版如此不勝計數之抄騰誤繆之汙損傷害?相信對於推行《道德經》不遺餘力的熊先生也不會故意或樂見一本錯誤連連的版本從他的手中推廣出去吧?所以在下才會苦口婆心提出勸阻,若有得罪之處,還請多多見諒!

今天您能夠代表熊先生出面針對老子書版本之校佶優劣真偽與再下做公開實質之辯論,相信其目的也是為了老子道學之承傳求得一個真實,所以我們相互間雖有學術認知上之對立,但是在愛好老學崇仰老子發揚中華道家的立場是一致的。因此,於此次對辯中,在下當窮研究老子書多年心得,對《道德經》正確版本之校定成果將毫不保留的提出與您相互切搓,假如定心先生等也能心平氣和在學術上提出最有自信之論據,大家都能以客觀公平公正的心來面對接受彼此辯論之真,或許在如此有水準的辯論下,就此能引起學界前輩大德之關注,我真是衷心祈望老子書之校堪能夠因此次爭論得以拋磚引玉,而讓當代老學大師们對老子書校堪之求真給多一點關懷,那麼可以預言熊先生與在下的老子書版本真偽之辯,其最後結果將很可能會是促成老子書流傳二千多年來的一次大鑑定總體檢,也許在恢復《道德經》真版之探索就因此能獲得空前大突破,豈非善莫大焉?!

※〈此次老子書版本真偽與經文校佶優劣之爭論極為重要,如果能有公證之仲裁者參與,相信是這次辯論過程與結果是否順利的必要條件,否則雙方流於各說各話,終究不了了之!也許,定心先生可以請陳鼓應大教授出面裁判。我是萬分期望本網站站長王財貴教授能在百忙中抽控指導!〉

-------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:39

(下面引用由定心在 2006/04/22 10:44pm 發表的內容:

三、以陈鼓应先生的考证“釐清與回應”陈水源先生的“正确版本”

我注意到,陈水源先生对大陆的学者以及学术颇有微词,他说:“大陸研究老學,對於《道德經》版本的取捨有個流行風潮,總是以為版本取得越是古拙的、內容文字越是拮牙難懂的,就表示越接近老子原版作品,居然把老子書的考證,當成古董鑑定價值呢?!所以大陸現在有許多學者大力主張從古墓挖出的陪葬品“竹簡老子”或《帛書老子》才是最接近老子《道德經》的原作。”相关的反驳论据上文已经罗列,读者自可分辨清楚。我想以陈水源先生对大陆的学者以及学术的不屑,先生或许非大陆学者。那我就请出另一位非大陆的陈姓著名国学专家以及他的著作,来“釐清與回應”陈水源先生的所谓的“正确版本”。)

定心先生,我是針對帛書版本的桀繆提出貶遮,所言大陸學者也是針對大力提倡以帛書為依據的部分學者,我想會信奉這種錯誤連連的帛書版之大陸學者也不會很多吧?帛書版之真偽只要有一點國學基礎的就能客觀輕易分辨的啊!我們研究學問探討真理又不是數人頭看“風水地理”,只要是能為老子書求得真版,那管他是大陸學者台灣學者?還不都是炎黃子孫,龍〈道〉之傳人?

定心先生說:『《老子注译及评介》一书中,陈鼓应先生考证并堪校的老子版本与熊春锦先生勘校并注释的《德道经》有异曲同工之妙,可谓英雄所见略同。』

陳鼓應教授利用帛書做出來之校定版本當然與熊大師依據帛書版做校堪註解的結果接近,再說陳鼓應教授為帛書校堪,這也不代表陳教授支持帛書為真版,定心先生這又何必拿這些出來強調?熊先生既是執此帛書為真版,若想說服人就應從帛書版本內容文字義理之優劣真假來做辯論才是正途,您似乎大可不必節外生枝,否則理不直氣不壯,又流於意氣之爭,徒然落人話柄,對此次老子書歸真之探討百害而無一利!

-------------------------杨水源

[ 本帖最后由 天津清羽 于 2008-6-13 22:44 编辑 ]

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:39

原帖由 心心白木 于 2006-4-23 09:48 发表

非常欣赏白木版主和水源先生对于老学问题探讨所持有的态度。

双方都是在“中气以为和”的思想指导下,本着尊重历史、尊重事实的态度,以发扬光大老子文化思想为宗旨,来进行学术交流和研讨,虽有不同见解,但言语之间都不失学道者之风范。这种平等的交流方式值得我们学习!衷心希望经过我们共同的交流和探讨,让老子《德道经》更加完美,让更多的人来了解和学习《德道经》!

原帖由 lotus 于 2006-4-23 10:33 发表

字号 7pt 8pt 9pt 10pt 12pt 15pt 18pt 20pt 25pt 30pt

至于版本方面的是否“粗糙”,不是凭我们的后天有限的“学识”所能认知的,现在台湾的“诵读经典”做的很好,小孩子个个聪明,说明诵读确能起到增智开慧的作用。“德道经”做为一部大智慧的经典名著,如果我们也能从不同版本的诵读中内心去感格一下,看是否有不同的反应?外国人不懂中国的语言,而通过诵读“德道经”,都打开了众妙之门(慧性得到开启),深感中国古典名著的神奇力量。在这些“勤学”的外国朋友面前,我们做为汉语古经典的研究者与学习者,只能感到汗颜与无地自容。杨先生如能从此处着手研究,可能对“粗糙”与否的看法当会有很大的改变!

对历史悠久的古典名著的研究,我们要追根溯源,更要以祖先们的慧性中去把握,而不可凭个人的反复逻辑推理去评判。

以上观点,是根据诵读经典有所感受的朋友中得到的一些启发,不妥之处,请杨先生斧正。

[ 本帖最后由 天地间 于 2006-4-23 12:19 编辑 ]

天地间兄講到一個非常重要的事實,下一代小孩子个个聪明但卻是要我們去啟蒙,外国人不懂中国的语言,要我們去教導,今天如果我們這一代因無心之過,將一部充滿文字乖桀錯誤失真的老子帛書版硬塞給下一代天真聰明的兒童、給这些“勤学”的外国朋友去朗讀背頌這些帛書版中的錯別字、無義字、無意語等等...肇至適得其反的的經教效果,那這種嚴重誤導後學的責任有誰負擔的起!?所以,老子正確版本之辯論探討,決然是千秋萬代之爭,而不可敷衍因循鄉愿從事!

-------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:40

在下就先對兄臺七樓文帖做约略答辯:

下面引用由定心在 2006/04/22 10:44pm 發表的內容:

("君子无诤之谏"__与杨水源先生商讨老学若干问题

http://bbs.daode.biz/redirect.php?fid=21&tid=2409&goto=nextnewset

"君子无诤之ก ..

--------

一、以“二重证据法”为辨伪准则是对学术上“无知举措”的棒喝

王国维《古史新证·总论》提出了“二重证据法”: “吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种新材料,我辈得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不驯之言亦不无表示一面之事实。此二重证据法,惟在今日始得行之。虽古书之未得证明者,不能加以否定;而其已得证明者,不能不加以肯定,可以断言矣......;“疑古”,则是连尧、舜、禹之存在也怀疑,是疑过头了。他批“疑古”,没有点名,当然可指日本学者的“尧舜禹抹杀论”,王批评此说,以为“其于怀疑之态度、反批评之精神不无可取.... )

我認為老子書之辨正,與一般古書校定大異其趣,此中牽涉極廣,確有許多秘辛隱藏其間,校佶追蹤老子書原版,幾乎可以自比為大偵探福爾摩斯辦案,此中情節之曲折,保證讓人嘆為觀止絕無冷場....從老子其人生平考證,春秋末期周朝文化背景文字文學的應用檢討,文藝創作水平的參考,正確追蹤老子成書之歷史資料之線索,有關史實佐證老子天書之流傳下落搬遷過程,一直到老子書「文章」及「義理」的掌握...等等都必須預先整理出相互支援的一套網絡邏輯,先生上面所言之王国维创立了著名的“二重证据法”的准则辯證法,充其量也只是這套“校老邏輯網絡”中的一個小環節....

(下面引用由定心在 2006/04/22 10:44pm 發表的內容:....魏晋以来,老子传本衆多,比较流行的是王弼注本、河上公注本。唐初傅奕得到汉初古本,但他们校定的古本篇是根据几个旧本参校的,未能保留汉初古本的原貌。清代毕沅以来,校订老子者多家(如罗振玉、马叙伦、劳健、朱谦之等),但所据旧本,以唐碑、唐卷为最古,尚未见到唐代以前的写本。近年在马王堆汉墓发现了帛书老子甲、乙本,其中“常道”作“恒道”,表明系汉文帝以前的旧本,应是今存最早的古本了。帛书老子的发现是值得庆幸的.....)

說帛書是今存最早的古本,與辨正帛書是否為老子真版是毫無意義的,我們知道老子著作《道德經》當時是刻於竹簡上的,《帛書》肯定是後人傳抄之版本歹無疑義,今天我們辯證的重點是帛書版的錯桀太多,比諸通行本大為遜色,當然絕非比通行本更貼近老子書原貌之版本明矣;

先生如果要比“古”的話,先秦韓非子《解老喻老》絕對比帛書更“古”,而觀其內容卻是吻合現今之通行版,再說莊子書中亦早有老子靈文片段,再更早還有關尹喜著作之西昇記一書,其中也不乏老子原文...若以莊生觀尹所著書中有關老子書之片段文句之文法文義等創作水平與應用風格來做判斷比較,則學者也可以發現老子書之原版內容絕對貼近於通行本而非錯字連連的《帛書》版....所以就此觀之,崇尚古墓帛書者才是以漢墓陪葬品之“今”非議先秦韓非子、戰國莊生、春秋關尹喜之“古”,此種以帛書版為現存最古之說,乃似是而非之論,疏不足取也。

(下面引用由定心在 2006/04/22 10:44pm 發表的內容:

国学家彭浩先生认为:“帛书本奠定了《老子》通行本内容的基本构架,对《老子》的传播有非常重大的影响。” 帛书本书写精美,用料精巧,抄写者定是古代著名书法家无疑。绝不是如陈水源先生所谓的“帛書版本應是某人拜讀強記經重新整理後之老子書原版竹簡,再憑口耳相傳流行於官宦民間,《帛書版本》就是依據這種口耳相傳騰抄出來的陪葬品版本。” )

国学家彭浩先生认为:“帛书本奠定了《老子》通行本内容的基本构架,对《老子》的传播有非常重大的影响。” 正是說明利用帛书本間接印證《老子》通行本内容的基本构架無誤,這是對通行本的肯定,至於帛书本的乖桀誤繆之文字內容,国学家彭浩先生是存疑而置之不論的!

先生研習老子豈不就是落於老子所不以為然者?

老子曰:『自見者不明,自是者不彰。』誠哉斯言也!

...................待續

-------------------------杨水源

[ 本帖最后由 天津清羽 于 2008-6-13 22:44 编辑 ]

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:42

下面引用由定心在 2006/04/22 10:44pm 發表的內容:

帛书老子的出土,解决了许多章节中历来争論的问题。

(1、解决了“德”前“道”后的分篇问题。帛書《老子》有甲、乙兩種版本,皆是《德篇》在前,《道篇》在後。尤其乙本在兩篇後分別有“德”、“道”二字,明確分出篇名。這使得自魏晉以來被誤名爲《道德經》,及顛倒“德篇”與“道篇”編排次序的事實真像大白。在敦煌藏經洞中發現的老子《德道經》寫本,多以《德經》爲上卷,《道經》爲下卷,不分章,與今天我們流傳的《道德經》上下二卷(《道經》在前,《德經》在後,並分爲81章)次序不同。70年代出土的銀雀山竹簡和馬王堆帛書《德道經》爲漢文帝十二年(公元前168年)以前的寫本,比敦煌本早八九百年,也是德經上,道經下。可見《德道經》以“德”、“道”分上下是戰國以來的舊傳,符合老子淳德歸道、全德複道的本意。敦煌寫本、銀雀山竹簡和馬王堆帛書保持了這個真面貌,是研究老子的最好材料。不僅如此,先秦韓非子《解老喻老》亦言德在前,漢代張道陵《老子想爾註》雖保留已不完整,但可以看出其以“道經”爲後。可見,魏晉以前的《老子》實爲《德道經》。 )

事實上有關帛書與通行版《道經》與《德經》前後之劃分,其實只能印證,此兩版本流傳系統源流之分歧,甚且從這方面去做研究思考對校定真版老子是比較有意義的。

老子第一章:『道可道,非常道....』誰能否認這些文字是老子用來開宗明義之言?老子《道德經》從此演創真道義理,學者還有甚麼好爭論!?更深論之,帛書版劃分成《德經》與《道經》有何意義?《德經》部分章節我看屬於“演道”的章節,還多於“談德”之章節!所以說強分《道經》與《德經》,應只是後學多事之舉!兄臺上面那些接續推論,豈不率皆盡成為自擾之迷思?

從帛書與通行本抄騰經文順序之異同,我們可以發現一個很重要的信息,那就是最早的老子親刻之原版竹簡,在初期輾轉承傳中綑綁簡策之繩索曾經有過斷裂!所以,後來抄襲者,有的從『道可道』這部分開始抄騰〈例如通行版這個流傳系統〉,有的先從“上德不德”這部分開始抄騰〈例如帛書版這個流傳系統〉。

那麼,原版老子簡策為何會有綑綁竹簡之繩索斷裂的現象發生?學者若能從這個線索切入,並作為發現老子書原版之研究進路,如此緝而不捨的追蹤下去,校堪老子書之原版的驚奇之旅,必然會有一線曙光展現在前!

-------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:47

(原帖由 lotus 于 2006-4-23 14:03 发表

看来水源先生没有细读天地间斑竹的发言。

他原话的意思是:现在台湾的“诵读经典”做的很好,小孩子(通过诵读经典)个个聪明,说明诵读确能起到增智开慧的作用。而并非说现代社会的小孩子个个聪明。

关于《德道经》第三版的校勘方面的工作,白木版主也向水源先生作了讲解。但水源先生认为帛书版:错误失真。帛书版历史悠久我不知道水源先生主要根据哪几个方面来认定帛书版的错误失真?是因为其中很多字现代已经很少使用,或者与今天通用的字含义相去甚远吗?

有句话:假作真时,真亦假。尤其对于古代经典的鉴别,仅仅凭后天智识推论判断恐有失偏颇。

因此,此言应该慎之又慎! )

(先生說:『水源先生主要根据哪几个方面来认定帛书版的错误失真?是因为其中很多字现代已经很少使用,或者与今天通用的字含义相去甚远吗?』

我想先生一定沒有去注意研究老子成書時春秋周朝的文化背景,文藝創作水平,現在我就以與老子同時之孔夫子文章讓先生做一比較!

禮運篇大同章~孔子~

大道之行也,天下為公;選賢與能講信修睦。故人不獨親其親,不獨子其子;使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養。男有分,女有歸。貨惡其棄於地也,不必藏於己;力惡其不出於身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作;故外戶而不閉。是謂大同。

請問,老子與孔子時代文藝創作就如此簡潔通俗,文字應用更是精準明確,高級知識份子如周之守藏吏老聃怎會有帛書本那些“祭然、性省”魯魚虛虎不勝枚舉的錯別字、無義莫名其妙字..等等極低水平的文章文字應用屢屢出現?

-------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:48

(原帖由 无尘子 于 2006-4-23 18:15 发表

例如,将“上善治水”,修润为“上善若水”,虽然文法上更美,空间更大,但却改变了老子对生命和自然的本质的揭示,以及方法论的确立。对本意也就相去甚远了。而抓住上善治水,让生命之水始终保持一种善,那么整个心态、整个生理结构都会向完善的方向发展。

因为“水善利万物而有静”,她一变善了,一切问题就好解决。有动有静,静中养性,动中养命,性命就能够充分地得到良好的发育和培养。 )

這位道兄的言論可不就充分印證了在下之憂慮?

老子書原文:『上善若水。』完全是從道體的角度切入詮釋真道的體性特徵!整首經文都順著這個理路走,您們怎會視而不見?

而今道德知音網,將錯就真,把『上善若水。』變成『上善治水。』!?還從此發展出一套“大道理”?

請問諸君:『上善若水。』的“上善”兩個字正是老子以之隱喻真道,可以說是老子給“真道”之別稱,在此作為名詞〈稱呼真道〉!既然上善”兩個字是指真道?祂還要治甚麼水?真道已經是“無為”如何捨本就末再去治水?再去求靜?真是不知所云啊!如此解老..是誰在以一己之見篡改老子靈文......

【原通行版】第八章:上善若水

上善若水。水利萬物而不爭,處眾人之所惡,故几于道。

居善地,心善淵,與善仁,言善信,政善治,事善能,動善時。

夫唯不爭,故無尤。

【帛書版】第五十二章 治水(8)

上善治水,水善利萬物而有靜;居眾之所惡,故幾於道矣。

居善地,心善潚。予善信,正善治,事善能,蹱善時。

夫唯不爭,故无尤。

---------

若→治, 〈同字型錯別字〉

爭→靜, 〈同字型近音錯別字〉

淵→潚, 〈同字型錯別字〉

與善仁,言善信→ 予ㄨㄨ,ㄨ善信。〈句中有脫簡,少三個字〉

動→蹱。 〈同字型近音錯別字〉

----------

如此一比較就知道古墓陪葬品老子帛書版抄寫之工匠國學程度極差!

從帛書版內容文字的失誤,只要當過小學老師的一定知道,這根本就是小學生抄功課不用心嘛,都是錯在:

〈一〉同形錯別字。

〈二〉同音錯別字。

〈三〉文句前後倒置。

〈四〉句中漏抄幾個字。

我以為帛書跟通行本不是版本真偽之爭,而是在抄襲製作上的優劣精粗上分高下!

------請網友們評鑑評鑑,以上兩版孰優孰劣?孰精孰粗?------

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:51

(下面引用由神六扬德在 2006/04/25 00:03pm 發表的內容:

杨水源版主讨论的好,只是我问一句您:您认为“將錯就真”,您认为是错的就是真的错了吗?您认为大家看来是对的就真的是对的吗?

我举一例:天长地久版主一直在追问我:熊春锦先生《“三生万物中气为和”是和谐发展之道 》里面提到的关于“中”“和”的解释。当时还举出了汉代出版的《说文解字》,我哑然了,我在外没有条件回复,但我觉得熊先生是不是搞错了,我保留了意见。今回来翻看了汤可敬先生撰的《说文解字今释》里面,“中”果有“和”之意。有位秦砖汉瓦先生也回了贴具证了(见那一片的跟贴)。举此例没别的意思,只是表明我们不要一叶障目,自以为是拿到手里的证据就是“真的”,否则就是假的。我们看问题要系统的把握,我们不仅仅要看到能看到的一面,更重要得是也要看到我们还有没有看到的一面,即整体把握阴阳太极。研究黄老之学的人,不至于不明白阴阳太极为何吧。

有人武断的认为传统流传的通行本就是老子原文,首先在治学研究的态度上就不堪与熊先生相提并论,就不能让我等信服,看其内容还有何价值… )

神六大德,我已經提出,古墓帛書是粗製濫造的工匠製品,而且也以通行版與帛書內容文字相比對較量,甚至往後還會提供更多老子書各章文字內容之交叉比對,以此直接認取事實證據之方式,來支持在下這個“帛書辨偽”之論,並給大眾做合乎邏輯的客觀檢驗評定參考之標準!

有關前人湯可敬先生撰的《說文解字今釋》的文字訓沽,那也是個人之創作,充其量僅可做為先生替帛書錯抄老子書之桀繆文字找個出路的參考依據之字典,與老子書內容文字對錯真偽完全沒有直接印證之作用,此理甚明.....

神六大德,既是【道德知音網】公開提出校堪定案之老子版本文字,向外推廣全國讀此《帛書老子德道經》,就要勇於面對外界質疑提出有力反駁,否則未免讓道友們有兄台心虛故意東南西北轉移焦點,這對於老子書的校堪、老子書的追真一點正面意義都沒有!您說是不是?

-----------

通行本老子《道德經》二十四章

企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔

自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

-----------

帛書版第六十六章 弗居(24)

炊者不立,自視不彰。

自見者不明,自伐者无功,自矜者不長。

其在道,曰稌食贅行。

物或惡之,故有欲者弗居。

----------------------------

企→炊(帛書近音錯別字)

跨者不行→ ㄨㄨㄨㄨ(帛書漏抄四個字)

是→視(帛書同音錯別字)

自是者不彰→自視ㄨ不彰(帛書漏抄一個字)

自見者不明,自是者不彰→自視不彰,自見者不明(帛書抄騰文句位置前後錯亂)

餘→稌(帛書同形錯別字)

故有道者不處→故有欲者弗居(帛書因口耳相傳所造成的特有誤繆語句)

-----------------------

請神六扬德先生平心靜氣,客觀公平的鑑定一下,哪一版本為優?哪一版本文字內容錯誤連連製作品質水準低劣?

-------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:52

我前面已經說過,要校堪老子書正確之版本,從通行本二十四章切入確實是找到一條發現老子原版經文之捷徑!現在我們還是與熊大師由此章開始做更精深的老子書校堪探討.....

【帛書版】第六十七章 執一(22)

曲則金,枉則定①。

洼則盈,敝則新,少則得,多則惑②。

是以聖人執一以爲天下牧③。

不自視故明,不自見故彰,不自伐故有功,弗矜故能長④。

夫唯不爭,故莫能與之爭。

古之所謂曲則金者,幾語才⑤!誠金歸之⑥。

再轉錄熊春錦大師校定帛書版

第六十六章 弗居(24)

炊者不立,自視不彰。

自見者不明,自伐者无功,自矜者不長。

其在道,曰稌食贅行。

物或惡之,故有欲者弗居。

----------------------------------

老子書經文雖然是各章獨立,但是有時候確是有幾章是相連貫,一氣呵成之作品,例如上面兩首經文即是。上一首經文【執一(22)】的內容是從聖者的行止來論說;上一首經文【弗居(24)】的內容是從凡夫的行止來論說;兩首經文邏輯理路是一貫相聯繫的,所以我們可以互相作為老子書的校堪依據。既然抓到這個重點,接著讓我們來研究一下【道德知音網帛書版】第六十七章執一(22),其中這一片段文字:

『不自視故明,不自見故彰,不自伐故有功,弗矜故能長④。』

再來比較一下【道德知音網帛書版】第六十六章弗居(24),這其中也有相同之一段文字:

『自視不彰。自見者不明,自伐者无功,自矜者不長。。』

以上四句一邏輯分析研判,老子講的肯定是同一回事,但是【道德知音網帛書版】第六十六章弗居(24)熊先生在註解經文時卻把【自視不彰】這一句自行從相關四句中分離出來。而去搭配【炊者不立】這句錯誤抄襲的文句涵義,於是老子箴言完完全全走調,【道德知音網帛書版】也就順理成章做出自家之(腦筋急轉彎)的注釋!

現在我們看看【道德知音網帛書版】對【炊者不立,自視不彰。】的段義註解就知道帛書之誤繆是否,一錯引眾錯,一盲引眾盲闖下禍端!?

--------------------

① 炊:《說文》:“炊,爨(音篡)也。”指燒火做飯。《說文系傳》:取其進火謂之爨,取其氣上謂之炊。此即指竈下吹火之義。炊者,常是奴仆之屬,施吹火之功而不能自立,卑微之位。

視:會意兼形聲。从見示,示亦聲。見,看見。示,表現。本義:看。《說文》:“視,瞻也。”又觀察,看待等義。亦通“示”。 彰:《說文》:“彰,文彰也。”顯揚,彰顯,昭彰等義。 本段通行本作“跂者不立,跨者不行”。乙本“自視”後有“者”。

段義:修真明德實踐者,枯坐用火難以立道之基,盲目內觀難以顯明德質。

----------------------------------------

(熊大師以上“段議”之論,對實際修練的體驗確實有所獨到之見地,但又何必把這種私人的修道體悟勉強的套在帛書的錯繆文字上?然後又執此為真版讓老子去承擔!如此一來,老子的國學程度,文藝創作豈不是被打落與不用心抄寫功課的小學生一般程度?這對老子會不會有點不公平!?)

-------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:52

從挖出的陪藏品判斷隸屬王公貴侯之豪華古墓,而研判帛書內容文字的優劣與精粗是毫無意義的,存在帛書之前更為古老的文獻,例如《韓非解老喻老》《庄子南華真經》等其中引用有關老子經文豈不都可以印證《帛書》抄襲內容文字的傑繆與失誤連連?前面早已論及,帛書文字之優劣是與通行版本記載流傳的老子文字互相比對的!

若真要落實校勘老子書原文,那麼就必須從考證老子成書的歷史背景下手,然後從有關歷史資料中去找尋與老子相干涉之史載蛛絲馬跡,併先据此作出大膽假設.更進而依此假設前提進行校佶出老子書原貌...然後再以此校佶結果來反證前面所作大膽假設是否可行?依此邏輯所進行之校戡其推理演拓的過程是否能形成一貫之脈絡而不會前後有所矛盾!以下便是不才對老子書校佶的一點點心得.....

-----

...西元前520年因周景王心藏病猝死,未立下遺囑,周朝宮廷因兄弟鬩牆,朝政大亂,領先強佔都城洛陽之【王子朝】被後來之【周敬王】趕出洛陽,當【王子朝】落荒逃出京城時一併攜帶周王朝庫藏所保管中華民族數千年文化資產〈以道家為主〉之重要典籍文物投奔楚國;於是官學御藏自此流散於民間尋常百姓家,這次【王子朝】奔楚事件直接促成先秦諸子百家爭鳴,老子辭官留下的曠世巨著《道德經》原版簡策,也在此時與其他文物一起被【王子朝】利用牛車載往楚地!後因牛車長途跋涉顛驳,被承載之竹簡繩索有磨損斷裂之情形發生,《道德經》原版簡策的22章、23章、24章這附近的竹簡就有發生錯亂的現象,後來【王子朝】身邊“古代某人”奉命重新整修校定老子原版簡冊時未能將發生錯亂的原版竹簡校勘歸回定位,因此,後世發現之帛書或自古沿用之通行本在22章、23章、24章部分就都有極明顯之錯簡問題存在!

以下是經過在下校佶戡定後之經文,提供給道友們作參考...

-----------

第十四首﹕道者同于道 〈原 24章〉

從事于道者,道者同于道﹔德者同于德﹔失者同于失。

同于道者,道亦樂得之﹔同于德者,德亦樂得之﹔同于失者,失亦樂得之。

信不足焉?有不信焉!

-----------

第六十二首:希言自然 〈原 23章、24章〉

希言自然!故飄風不終朝,驟雨不終日。

孰為此者?天地。天地尚不能久,而況于人乎?

故企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

-----------

第六十三首:曲則全 〈原 22章〉

曲則全‧枉則直‧窪則盈‧敝則新‧少則得‧多則惑。

是以聖人抱一為天下式。

不自見故明‧不自是故彰‧不自伐故有功‧不自矜故長。

夫唯不爭,故天下莫能與之爭。

古之所謂曲則全者,豈虛言哉!誠全而歸之

-----------

※※由上面經文整理重編,我們發現《帛書版》或《通行本道德經》:

企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

這些文字確實為老子原版本之“斷簡殘篇”,校定後完整的經文內容應該如下:

第六十二首:希言自然 〈原 23章、24章〉

希言自然!故飄風不終朝,驟雨不終日。

孰為此者?天地。天地尚不能久,而況于人乎?

故企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

------

上面【希言自然】這首經文正是老子從天地都需順應自然的道理,進而引申詮釋人類之行為也無法違逆自然而長期刻意造作;故經文曰:『孰為此者?天地。天地尚不能久,而況于人乎?』又曰:『企者不立﹔跨者不行。』

此章老子本義就是如此:『壂起腳尖與人強出頭,跨著大步與人爭前後,這些都是逞一時之能事,正如天地間的狂風驟雨,因違反自然律則,終究無法維持長久!』

-------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:53

(下面引用由天长地久在 2006/05/02 08:30pm 发表的内容:

杨版主在“企者不立”前加一“故”字,不知有无考证上的根据? )

天长兄的質疑確實切中問題,“企者不立”前加一“故”字,實無法考證,只能從老子文章義理,老子用文習慣上作邏輯推敲而加入!

作者對本章進行校佶之依據有:

1.來自《帛書版》與《通行本》章節的互相錯亂的迷思:

《帛書版》文字抄襲順序:

炊者不立,自視不章,〔自〕見者不明,自伐者無功,自矜者不長。其在道,曰餘食贅行。物或惡之,故有欲者〔弗〕居。

曲則全,枉則定,洼則盈,敝則新,少則得,多則惑。是以聖人執一,以為天下牧。不〔自〕視故明,不自見故章,不自伐故有功,弗矜故能長。夫唯不爭,故莫能與之爭。古〔之所謂曲全者。幾〕語哉?城全歸之。

希言自然。飄風不終朝,暴雨不終日。孰為此?天法〔而弗能久,又況于人乎?〕故從事而道者同于道,德者同于德,失者同于失。同德〔者〕,道亦德之。同于〔失〕者,道亦失之。

《通行本》文字抄襲順序:

曲則全‧枉則直‧窪則盈‧敝則新‧少則得‧多則惑。

是以聖人抱一為天下式。

不自見故明‧不自是故彰‧不自伐故有功‧不自矜故長。

夫唯不爭,故天下莫能與之爭。

古之所謂曲則全者,豈虛言哉!誠全而歸之。

希言自然!故飄風不終朝,驟雨不終日。

孰為此者?天地。天地尚不能久,而況于人乎?

從事于道者,道者同于道﹔德者同于德﹔失者同于失。

同于道者,道亦樂得之﹔同于德者,德亦樂得之﹔同于失者,失亦樂得之。

信不足焉?有不信焉!

企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

〈為何帛書與通行版就在此關節亦發生章節互相錯亂之現象?又相關錯簡文字也都集中在此也是列入考證憑据之一。〉

-------------

2.就直接從經文文本、義理上的思辨著手...

〈校堪前〉

希言自然!故飄風不終朝,驟雨不終日。

孰為此者?天地。天地尚不能久,而況于人乎?

故從事于道者,道者同于道﹔德者同于德﹔失者同于失。

同于道者,道亦樂得之﹔同于德者,德亦樂得之﹔同于失者,失亦樂得之。

信不足焉?有不信焉!

〈校堪後〉

希言自然!故飄風不終朝,驟雨不終日。

孰為此者?天地。天地尚不能久,而況于人乎?

故企者不立﹔跨者不行﹔

自見者不明﹔自是者不彰﹔自伐者無功﹔自矜者不長。

其在道也,曰:餘食贅形,物或惡之,故有道者不處。

〈就單從文本內容義理評比,【校堪前】文章前後段形成陳述義理的落差,前後段文字顯然無法契合;【校堪後】,此章節內容文理才能達到前後一致性。〉

---------

3.以史實為依據,大膽假設老子原版簡策曾經有人為因素造成之錯簡發生。

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:54

帛書的抄襲者居然能將老子書原文【去彼取此】誤寫出三個同音錯別字來,這位差不多先生的馬虎勁也真夠瞧的...

而堅持以帛書為真版的老學專家也就不得不腦筋急轉彎,跟著這位差不多先生暈頭轉向共舞一場,下面是知音網針對這些錯別字的訓沽,大師將錯就錯,言來頭頭是道,文字訓沽功力果然不同凡響!

-----------

第五十六章 爲腹(12)

【去疲取此】

⑦疲:《說文》:疲,勞也。从疒皮聲。甲本作“去罷耳此”。罷:罷官,免去,解除等義。古又通“疲”,發音亦同“疲”。《集韻》:“疲,勞也。或作罷。”甲本第一章有“去皮取此”,第三十七章有“去被取此”。皮、被皆有表皮之義。此處用“疲”既表示眼目之疲勞,亦說明表皮、膚淺之義。疲者,病皮也。 耳:乙本及通行本作“取”。乙本作“去彼而取此”,與通行本近同。

-----------

第一章 論德(38)

【去皮取此】

⑦皮:甲本殘缺,乙本爲“皮”。通行本作“彼”,作“皮”更接近原意的膚淺、表面、淺薄。

------------

第三十七章 畏畏(72)

【去被取此】

⑤被:从衣,皮聲。本義:睡眠時用以覆體的夾被、被子。有被迫、被動等義。又音義同“披”,搭衣於肩背。有表面、覆蓋、蒙受等義。乙本作“罷”。罷,本義爲停止、完畢等,古又同“疲”。通行本作“彼”。 此處與第一章“去皮取此”義近同。用“被”字,含有被動語義,即被後天濁識、我見的淺表意識蒙蔽之義。即清除其膚淺的、濁識欲念“自見、自貴”的包裹,而取其實在的、本分的“自知、自愛”。

-----------

【請問諸君,像帛書抄襲者差不多先生這種用字馬虎錯誤到近乎荒繆的版本,您還敢認妄為真?堅持為它背書推廣嗎?】

------------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:56

(下面引用由紫衡在 2006/05/03 04:37pm 发表的内容:

老子的解释仁者见仁,智者见智。

杨老师的解释也算是独辟一径,令人能为之而增益。非常感谢。

从杨老师其他网站的帖子中看到您在老子研究方面的功夫很深,深表佩服。

但是,对于上贴“部分”细节问题,在下不敢苟同,如 “於西元前516年,大量周朝文物伴隨王子朝奔楚(根据您在其他网站文章改为楚),從周都洛陽被運往四川楚地,由於《老子書簡》經過長途舟車搬運,簡冊皮索不堪磨損而斷裂造成經文竹簡之散亂;由於後人對老子道學不甚了了,在重新整編經文時自然無法讓散亂的竹簡回歸定位,於是產生出許多的錯簡問題。我們考量原第十八章經文【大道廢,有仁義﹔智慧出,有大偽﹔六親不和,有孝慈﹔國家昏亂,有忠臣。】” 中的例证有些存疑,特向杨老师请教并兼商榷。

之一:老子(前571年至471年之间)生活的年代,主要看法是与孔子(前551 - 前 479)同期稍早。王子朝奔楚是公元前516年,这个时候,根据《史记》相关记载:至關,關令尹喜曰:“子將隱矣,彊為我著書。”於是老子迺著書上下篇,言道德之意五千餘言而去,莫知其所終。此时,《老子》一书是否已经成文,还是个未知数。更难于谈及散落和整理的事情,因为那个时候,孔子还在世。但在孔子的所有著述中从无见到提及《老子》一书。所以您的说法不能令人完全信服。在下觉得可以提及的事件应该是“焚书坑儒”更为重要吧。

之二:"簡冊皮索不堪磨損而斷裂造成經文竹簡之散亂;由於後人對老子道學不甚了了,在重新整編經文時自然無法讓散亂的竹簡回歸定位"。(杨老师的看法似乎对于古人的治学精神在无意中予以蔑视),如果天下没有两册简可以互证的话倒可以这样来看待的,而在目前所有发现的版本中,还没有提及此事。

之三:杨先生提及的《老子》原文,【天下皆知美之為美,斯惡已﹔皆知善之為善,斯不善已。】与【大道廢,有仁義﹔智慧出,有大偽﹔六親不和,有孝慈﹔國家昏亂,有忠臣。】两段,在目前发现的版本中,还只有通行本依据此。与“王子朝奔楚”这个事件更贴近的所有版本,几乎都不是通行本的面目(在下不反对通行本)。

当然,这些看法尚不能完全说明杨老师对于《老子》的解释有错误,只是就某些事件推测方面的异见商讨。

略呈己见,应无伤大雅,毕竟“所见略同”之外,也有略异。

拜上!!)

紫衡能提出這些實質問題來與在下研討,委實令我非常高興的,因為這代表我在網上貼出的文帖還是有人用心去研讀的...

紫衡先生的三個問題,我就先做個簡單答覆:

1.

老子生平與成書背景我在《老子其人其書揭密》一帖有詳細考證論述,請紫衡先生祥讀後若有疑問再提出一起研討!

http://yp719.et.cyu.edu.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=27&topic=279&show=25

2.

學術研究與〈看法似乎对于古人的治学精神在无意中予以蔑视),一點干涉都談不上,王子朝命令手下從新整修散亂之老子竹簡,從今日通行或帛書版本看來,此奉命重新校定老子散亂書簡者,其成就沒有一百分也有八九十分了,如果易地而處,恐怕我都無法達到五十分呢!

3.

目前或是自古的確沒有人發現這個“老子書校堪上的大問題”,我提出老子現今流通之版本,包括帛書等都隱藏錯簡之問題,完全是敝人之創見,也許可申請專利呢,但是,當然得先通過大家的質疑檢驗囉!

------------

希望與道友們多多交流討論,我是非常歡迎任何人的質疑的,唯有通過學者們的考驗,才能肯定自我的研究心得啊....

----------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:57

(下面引用由renpingsheng在 2006/05/06 00:42am 发表的内容:

杨先生的想象力真丰富,关于王子朝奔楚之事,史书确有记载,如<左传·昭公二十六年>曾载“王子朝及召氏之族、毛伯得、尹氏固、南宫嚚奉周之典籍以奔楚。”但是史书并没有记载如先生所设想的“於是官學御藏自此流散於民間尋常百姓家,這次【王子朝】奔楚事件直接促成先秦諸子百家爭鳴,老子辭官留下的曠世巨著《道德經》原版簡策,也在此時與其他文物一起被【王子朝】利用牛車載往楚地!後因牛車長途跋涉顛驳,被承載之竹簡繩索有磨損斷裂之情形發生,《道德經》原版簡策的22章、23章、24章這附近的竹簡就有發生錯亂的現象,後來【王子朝】身邊“古代某人”奉命重新整修校定老子原版簡冊時未能將發生錯亂的原版竹簡校勘歸回定位”之类的情形发生,而有趣的是,也有学者对当时王子朝带走的这一批周室典籍进行研究考证,并且发现,当时民间流传的“并不是全部的周室典籍,而且也不都是周室典籍的原本或原始文献,而是有选择的抄写本。”在此,想问知道杨先生所认定的《道德经》的原版简策,到底是流落民间的抄写本呢?还是周室典籍的原始文献呢?学术研究,主张百家争鸣,自圆其说,目的只有一个,就是最终在岁月的检验下,留下真品。如果杨先生的设想可以作为一说成立的话,那么这位学者的考证也可作为一说,到底谁更有说服力呢?可以说,任何个人的猜测设想都可能正确,也可能完全错误。正是在这种历史的尴尬下,人们都期待着能够从出土的文物中找回一些历史的真貌,以纠正某些现代人‘惟我独尊’式的全盘否定主义,尤其在学术界,以出土文物作为解决许多学术悬念和千古之谜的最终的可靠依据,已经成为大家的共识,而杨先生却将这一验证方法一棍子打死,象这样既没有当初古史辩派的深厚学术底蕴,又没有宽广学术胸怀的民族虚无主义,还怎么进行传统文化的弘扬探索?又凭什么让人们接受你随意设想的结论呢?)

renpingsheng 問:任何个人的猜测设想都可能正确,也可能完全错误。正是在这种历史的尴尬下,人们都期待着能够从出土的文物中找回一些历史的真貌,以纠正某些现代人‘惟我独尊’式的全盘否定主义,尤其在学术界,以出土文物作为解决许多学术悬念和千古之谜的最终的可靠依据,已经成为大家的共识,而杨先生却将这一验证方法一棍子打死,象这样既没有当初古史辩派的深厚学术底蕴,又没有宽广学术胸怀的民族虚无主义,还怎么进行传统文化的弘扬探索?又凭什么让人们接受你随意设想的结论呢?

-------------------------

回:帛書版本的辯偽只要能客觀將《通行版》文本與《帛書》內容文字,一個字一個字詳細比對就知優劣,何須再大動干戈去找甚麼其奇怪怪的理由來混淆事實?擺在眼前錯別字幾乎超過500個以上誤妙的帛書版本,事實勝於雄辯,為何以一棍子打死來形容?考證版本真偽的學術研究無非就是追求一個真偽之判定,台端講甚麼『宽广学术胸怀』這豈不是扯遠了?至於我的研究成果就擺在眼前歡迎前輩高人提出指正,當然絕對不去凭什么让人们接受我随意设想的结论啊.....

renpingsheng 問:而有趣的是,也有学者对当时王子朝带走的这一批周室典籍进行研究考证,并且发现,当时民间流传的“并不是全部的周室典籍,而且也不都是周室典籍的原本或原始文献,而是有选择的抄写本 。”在此,想问知道杨先生所认定的《道德经》的原版简策,到底是流落民间的抄写本呢?还是周室典籍的原始文献呢?

---------------------------

回:老子原版只有一冊無庸置疑,其他流傳的皆是從這唯一的一冊老子原版抄襲流通乃事之必然!我根據史實之依據大膽假設老子原版本因人為因素發生錯簡,因此後來從此互相抄襲流傳之許多老子版本都犯了同一錯簡之問題!

台端說有學者認為当时民间流传的“并不是全部的周室典籍,而且也不都是周室典籍的原本或原始文献,而是有选择的抄写本。這不更佐證我的考證推理嗎?散亂重整的的當然是老子第一手原版簡冊!流落民間的當然是傳抄本,這有何疑義或矛盾之處?

----------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 22:59

(堅持於裂帛於否非學術正途,義理才是唯 一正途, 楊先生言詞"西元前520年因周景王因心臟病病猝死,未立下遺囑" , 不知您是怎麼知道"周景王因心臟病"死的?可有根據?這心臟病或許您老檢驗過?也未可 知。 學者論點,需要證據支持,不可從一己私心,演義諏書。 )

------------------------- nankezhou

下面引用由nankezhou在 2007/06/29 08:36am 發表的內容:

堅持於裂帛於否非學術正途,義理才是唯 一正途, 楊先生言詞"西元前520年因周景王因心臟病病猝死,未立下遺囑" , 不知您是怎麼知道"周景王因心臟病"死的?可有根據?這心臟病或許您老檢驗過? ...

請nankezhou參考下面老子生平揭秘一文!

http://yp719.et.cyu.edu.tw/cgi-b ... ic=279&show=200 ----------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 23:00

转帖: 《老子德道經》的歷史真實性探源

論文提要:

老子是中國文化史上的一位巨人,他的思想對幾千年來中華民族的發展產生了深遠影響,他留給後世的只有五千言,這就是被譽為“萬經之王”的《老子.德道經》(通行本名《道德經》)。七十年代,長沙馬王堆西漢古墓出土的文物帛書《老子》,與通行本《道德經》的書名及其篇序均有不同。有鑒於此,本文將從古墓的史料帛简和歷史流传的文本《老子》,对《德經》在前、《道經》在後篇序的真實性,老子《德道經》的真意及其科学性、实践性,進行鑒別探討;对通行本《道德經》篇序颠倒的誤区進行分析;从歷史興衰演變看《老子》德道能量性的巨大作用力等幾個方面,對帛書《老子》的真意進行研究;通過鑒偽識真,為《老子》正名,以與諸位有識之士共同交流。

關鍵字: 《老子德道經》 德前道後 歷史真實

在當前全球興起的復興中華道德文化、構建和諧社會、“老學”研究熱潮中,探索老學的真正內涵和深刻意境,是社會諸多有識之士的共同心願。然而由於歷史的變遷,《老子》—書在當前存在著兩種版本系統,一種是《道經》在前《德經》在後的《道德經》系統,即唐宋以来流傳下來的通行本;另—種是《德經》在前《道經》在後的《德道經》系統,即以出土文物為依據的帛簡本。兩種版本的作者都是老子,但在篇序上卻截然不同,經文中也有許多異同之處,為什麼會出現這種差異?這些差異對理解老子思想原生態有無影響?下文試就這一論題,探討《老子德道經》的歷史真實性及其內在本義,以還老子《德道經》的原貌,並為澄清民族文化源流、重建當代人文精神、及老學研究的健康發展,做一個根本的依據。

一、西漢古墓帛書《老子》真本原貌的再现

1971年至1974年,長沙市區東郊瀏陽河旁的馬王堆西漢古墓先後被挖掘。據考證,墓主埋葬於西元前2世紀,是西漢初期長沙國丞相利倉的夫人,名叫辛追。“千年不腐女屍”的發現,轟動了世界。辛追墓發掘後的兩年間,在其附近又發掘了兩個大型漢墓,一個墓主就是辛追的丈夫——長沙國丞相利倉,另一個墓主則可能是他們的兒子。這三個墓葬被統稱為“長沙馬王堆漢墓”。長沙馬王堆漢墓的發掘,震驚了中國乃至全世界。

馬王堆漢墓出土了一大批品種繁多、保存完整、價值極為珍貴的文物,堪稱中華文明古國的瑰寶。三座漢墓出土的文物非常豐富,包括衣物、食品、藥材、漆器、木俑、樂器、陶器以及大量的帛書、帛畫和竹木簡,共出土3000多件,絕大多數保存完好。

長沙馬王堆漢墓的發掘,對中國考古界產生了深遠的影響。專家認為,該墓最有價值的是完好無損的古屍、成組成套的物品、內容珍秘的帛書、竹木簡。這三者能有其一,已是考古的重要發現,如今三者兼有,在中國考古史上可說是獨一無二。因此,長沙馬王堆漢墓的發掘,被世人譽為“20世紀中國與世界最重大的考古發現之一”。

特別值得一提的是三號墓出土的10多萬字的大批帛書,是不可多得的歷史文獻資料。墓中出土的帛書和竹簡,不僅有世界上最早的天文著作《五星占》、《天文氣象雜占》,還有今所見到最古老的帛書《老子》、《黃帝四經》、醫藥專著等共有28種,12萬多字。從這些西元前160年前陪葬的文物、古經典及其它陪葬物品的精尖水準來看,其中一些文物的精美和高科技含量,連西方國家的專家們也為之驚歎不已,對我國古代祖先的聰明智慧贊不絕口。

馬王堆漢墓出土的帛書數量龐大、內容極為寶貴。有些是歷史上早已佚失、至今社會上從未見到過的珍品,例如黃帝親撰的道德治世弘文《黃帝四經》等经典,尤以帛書《老子》甲乙本的再現,澄清了歷史上对《老子》一書長期爭論不休的真偽質疑。

從陪葬本身來說,喪葬是人類生活的一項重要習俗,喪葬禮儀是古代的五禮之一。古人的心地很淳樸,西漢時代,去古未遠,人們尊天敬祖的思想還很濃厚,對祖宗的孝敬心也是真誠的,所以人們總會選擇世間最寶貴的東西作陪葬品,以表達對逝者的哀思和精神寄託,希望他們不僅在陰間生活得好,而且還能夠庇佑活著的人事事如意,這已成為幾千年來民族文化的心理積澱之一。翻開《後漢書禮儀志》,可以發現,古代非常重視陪葬品。在漢代,當時陪葬用的都是最高檔的物品,是人間最稀有、最尊貴的,既顯示墓中主人公的身分,也是活著的人財富地位的一種象徵。因此墓中主人公地位不同,陪葬物品的品質、數量也有差異。而馬王堆古墓的主人是長沙國丞相夫人,社會地位在貴戚豪族之列,根據人們共通的喪葬心理及當時的陪葬慣例,其墓中的陪葬品必定是不凡之物,這一點從帛書《老子》的字跡清晰、書寫工整、線條流暢、筆法神韻等方面都可以得到充分鑒證。所以墓中保存基本完好的帛書《老子》,不僅不是“偽造”,而且是無可爭辯的實证。

西漢時,造紙業還沒有產生,帛是當時最高檔的一種編織物,只有富貴人家才會有。能將《老子》一書寫在最高檔的帛織品上,在當時是一件極為莊嚴神聖的事情,所選的經文版本必定是當時最真實、最可靠、最有權威的,書寫者也必然是當時有造詣的書家名流,絕不會是低水準抄寫者的隨心所欲之作。同時,中國的文化典籍,歷經秦、項二火,漢建國時已所剩不多,而古墓主人是西漢初人,死于漢文帝12年,因而古墓中陪葬的帛書《老子》理當是最珍貴的古真本無疑。

由上可知,帛書《老子》甲乙本在地宫沉睡了兩千多年後重見天日,再現於世,看似偶然,实際上是一種自然大道運行的必然;不僅是古道循環的朗明回歸,而且也為今人揭開《老子》真偽本的歷史疑團提供了無可辯駁的根據,因而是—件值得天地共慶的大喜事!

二、从古墓帛簡看流传文本《老子》的歷史真实性

馬王堆漢墓出土的帛書《老子》,給幾千年來的老學研究帶來了從未有過的光明。帛書有甲、乙兩種版本,皆是《德經》在前,《道經》在後。尤其乙本在兩篇後分別有“德”、“道”二字,明確分出篇名。

從歷史流傳的《老子》來看,敦煌藏經洞中發現的老子《德道經》寫本,是以《德經》為上卷,《道經》為下卷,不分章。九十年代出土的郭店楚墓竹簡《老子》,與七十年代出土的馬王堆帛書《老子》為漢文帝十二年(西元前168年)以前的手寫本,比敦煌本早八九百年,也是《德經》為上、《道經》為下。這些古版本都與當今社會流傳的通行本《道德經》的《道經》在前、《德經》在後,並分為八十一章的次序不同。

就兩地古墓考古發現的《老子》一書實物入土時間來看,郭店竹簡本成書于戰國中期偏晚,馬王堆帛書甲乙兩本分別寫于秦漢之際,敦煌寫本《想爾注》則寫於六朝,並且保存了漢末時期的面貌,這些版本多被唐代碑刻、抄寫本保存流傳至今。可見老子《德道經》以“德”前“道”後的篇序是戰國以來的真傳,敦煌寫本、郭店楚墓竹簡和馬王堆帛書都保持了這個真面貌,因而是研究老子的可靠史料。

不僅如此,先秦韓非子《解老》、《喻老》亦言“德”在前。漢代張道陵《老子想爾注》保留雖不完整,但從中亦可以看出其《道經》為後。因此,魏晉以前的《老子》實為《老子•德道經》。

老子《德道經》“德”、“道”二字的順序排列,除了有道德本身的內涵之外,而且喻意著明德歸道、以德養道的深刻意境,故恢復以《老子•德道經》命名才符合老子淳德歸道、全德複道的創作本意。至於宋代以來的《老子》刻本,則大概是沿襲王弼注本而改名為《道德經》,並在篇序、經文句字上多處篡改,注釋者更是五花八門,汗牛充棟。

中華傳統典籍雖然浩如煙海,但像馬王堆帛書《老子》這樣古代留存下來的完整實物依據,實乃罕見,能成爲唯一較為完整的古代典籍底本的,恐怕也僅有馬王堆漢墓帛書和郭店竹簡《老子》一書了。因為萬經之王的老子《德道經》,是中華民族文化之根,根正才能幹直枝壯,才能帶動整個中華民族道德根文化大系統的正本清源,從而復興我們民族的道德文明。

從以上西漢時期馬王堆古墓出土的大量文物事實,雄辯地驗證了帛書本《老子•德道經》中《德經》在前、《道經》在後的歷史原貌。也無可爭辯地證明了《道經》在前、《德經》在後的通行本《道德經》是被後人校改了的偽本,而不是真本、原本。至此,自魏晉以來被流傳了千年的《道德經》的誤名真相大白。

三、《老子》以德進道的实践性

老子是位大智慧者,他洞曉宇宙真理,居於○,用於一,推於二,演於三,在他的五千言中,揭示了宇宙的基本結構模式和基本運行規律。他根據大道的順生與逆返兩大基本法則,(即順生規律,由道○演化為德—、由德—演化為陰陽二、由陰陽二再演化到三生萬物;逆返規律,由萬返五,由五返四,由四返三,由三生返歸陰陽二,由陰陽二返歸德—,由德—返歸道○,終而返本歸根),根據春秋時期大道已去、社會離道失德的現實,縱觀了時空場順逆變化的雙重規律,指出人類社會只有“修之身,其德乃真”,才能回歸自然大道的光明之路。

道是宇宙萬物的本源,是生德一之母,是天地人萬物之父。道無形無象,無聲無色,混混沌沌,卻是天地人萬物的生源與歸宿。道是靠德主宰、運化、養育、和諧天地人萬物的,因而德是天地人萬物之母。人們要回歸大道,首先要回歸到母腹之中,回到母親“德—”的懷抱裏,得到母乳德能的滋養與灌注,要靠德的積累達到豐厚淳樸的程度,達到全德的狀態,也就是達到德—的品格與能量圓滿無缺、光透身內外、與道合—之時,才能登上道的大雅之堂。由仁義禮智信五德的不足,逆返到五德俱足,就達到了淳德歸道的狀態。要經過攢簇五行,和合四象,不斷返修的過程,然後才能進入○態,與道合真。

從人體生命科學分析,人體是個半陰半陽的太極圖模式,人有性與命、顯與隱、黑與白、精神與物質兩大系統,要將這個陰陽合—之體修證成純陽之軀,再造就成一個合于大道的道器,須有一個不斷由陰返陽的複返再造過程。正如《老子.德道經》第七十二章《恒德》所言:“知其雄,守其雌,為天下溪;為天下溪,恒德不離;恒德不離,複歸嬰兒”。就是說在修證中,要知其強而甘守其柔弱之位,如水之柔弱處下,如同利益天下之溪流,總是利於萬物而德不離身;以德治心身,其身心才能回歸到嬰兒的先天柔弱與無私狀態。這是回復到先天的第—階段,即賢人修階段。

知雄守雌,是修持初級階段中的修心煉己、清心寡欲的上乘方法。完成初修之後,繼而要達到“知其白,守其辱,為天下浴;為天下浴,恒德乃足;德乃足,複歸於樸”。這是說,修者要知其尊榮而甘守屈辱之位,默默奉獻而不為人知。如同天下之浴神,滋養萬物的聖人那種無私忘我之境。這是由德足狀態所達到的第二階段,即聖人階段。

在此基礎上,再達到“知其白,守其黑,為天下式;為天下式,恒德不貳;德不貳,複歸於無極”。這是達到德“一”上德境界以后,繼而才能歸於無極的真人狀態,完成與道合真法自然的階段。

由以上可知,老子的五千言中,都是以德為中心而展開論事、論物、論修真,字字句句都不离德意,都是在反復用德“—”這條主線,引導人們認識大道的順生逆返之理,指導修者由五德返德一、歸道○的理論與方法。而絕不是越過德這個“—”就能直接到達道“○”的狀態。通行本《道德經》篇序的颠倒,在客觀上無疑是誤導人們先道後德,不去艱苦地修德而進道。這只會起到讓人們坐而論道,搞嘴皮子道,永難進真道。

道是○,無相無物,是一種混沌狀態,只有通過德來生萬物,德養才能呈顯萬象。德是一,是一種光氣物質,同時又是道的精神品格的體現。用一棵參天大樹作比喻,道就是根,德就是幹,枝葉就是它的子系統。縱觀世間萬物,大至日月星海,小至昆蟲螻蟻,無—不是道生德養,因而道為天地人萬物之父,德為天地人萬物之母。

《老子.德道經》全書闡釋的關鍵點、核心點就是“德”。“德”不僅是人類的精神食糧,而且是進道的階梯;“道”是人類最終必然的歸宿。這一根本原理,在歷史的長河中永遠也不會改變。整個人類在德化回歸全道之前的過程中,人生命運的升降浮沉,都因各人的陰我私心與德性之間的相互爭戰、而表現出紛繁複雜的人生萬象。這種個體的矛盾對立統—,又互生互變的組合,就會演繹出一個非常繁複的社會歷史演變過程,也導致了人—生運勢的不同境遇,決定著人體生命的福祿壽夭,其中的源始因素就在於人們對“德”的態度。

人類的凶禍災難,都源於失德離道缺德狀態,其變化的契機在於人類自身的道德取向。“故從事而道者同於道,德者同於德,失者同於失。同於德者,道亦德之;同於失者,道亦失之。”(《老子.德道經》第六十八章《同道》)道,始終運用“德者同於德,失者同於失”的自然狀態,調控著人類的前行,這是人類不可抗拒的自然法則。

由以上可知,老子五千文將《德經》置前、《道經》置後的科學道理,反映了天道的自然規律,正像日月東出西落的法則一樣,不是人為可以任意顛倒的。通行本《道德經》對德與道篇第次序的倒置,明顯地違背了這—規律。

四、《老子》德篇在前道篇在後的科學性

《老子德道經》被尊為萬經之王,是百科全書,天地萬物之理無所不包。但總體講的是道的順生與逆返兩大規律,是可道與非恒道、可名與非恒名的大系統論。所言的大道順生規律,即“道生—,—生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,中氣以為和。”(《老子德道經》第五章《中和》)所講的逆返之道,即:“反也者,道之動也。”(《老子德道經》第四章《反復》)“萬物旁作,吾以觀其複也。天物云云,各複歸於其根曰靜,靜是謂複命。複命常也,知常名也。”(《老子德道經》第六十章《歸根》)道的順生與逆返,是她運行的必然規律,不依人的主觀意識所主宰。人們只能遵行這種規律,顯隱同觀,順逆並用,才能正確地立人處世,逆修歸真,兩者缺—不可。

通行本《道德經》對篇序的篡改,完全違背了老子的本意。其結果必然会誤導人們只論道,不修德;只講順生,不講逆返;只講顯,不講隱;只講空洞的理論,而不能導向人們真實地實踐由德識道、進道、修道。這好比引導人們站在山下遠望山巔白雲,欣賞山峰美景,而不是领引人們去沿著山路攀登,不入實境,只能使人好看而不可及,不能親臨其境,切身體悟大自然的真諦,從根本上閹割了老子“修之身,其德乃真”这个最根本的靈魂。把—部本是指導人們以心身去修德,在實踐中體悟、實證德道,逐步完成以德合道的實踐過程本末倒置,實際上等於抛棄了由德入道這个“修之身”的金鑰匙,而把它變成了—種花瓶擺設。

《老子•德道經》所闡述的大道是宇宙大科學,既有大系統理論,也有科學實證方法,是理論與實踐方法的統一體。要達到大道佳境,德就是進道之階,成道之舟,合道之梯。由德進道是—門實踐科學,是“修之身,其德乃真”的實證科學,德的品格能量層級每提升—步,都有嚴格的檢驗標準,容不得半點虛假,更不是由人妄評亂說。—個人道德能量聚積的厚薄,道光德能的由弱至强,都是每個實踐者勤修苦煉、日積月累,積沙成塔的結果,其心身德道能量所釋放的範圍,都因人而異,深淺厚薄,遠近強弱,各各不同。正如《老子德道經》第十七章《善觀》所雲:“修之身,其德乃真;修之家,其德有餘;修之鄉,其德乃長;修之邦,其德乃豐;修之天下,其德乃博。”老子所說的,就是—個道德實踐者德能的強弱,是依次由身至家、由家至鄉、由鄉至邦、由邦至天下逐步聚積递增的過程,是道德修持者自身道光德能輻射的範圍大小,以自身的德能為那個區域的眾生萬物服務,福被家國乃至天下;這是根據賢人、聖人、至人、真人的不同層次德能的德化、教化所起到的作用力,其能量的量级品位,决定着德能釋放頻率的高低、距离的遠近,是—個有德之人無私奉獻的自然流露。

天地人萬物的化育變遷,都由 “德一”所主宰;萬物萬象變化之理,都以“德一”來呈象顯示;修德進道的科學方法論,都由“德—”來調控。所以離開“德一”這個實體論道,離開“德—”能量物質的支撐,道之理難明,道之境難進入,得道、成道、了道也就是空言虛有。由此可知,通行本《道德經》將老子五千言的修德为本置於次位,排序第二,將嚴密的系統科學理論單一化,將德道的實踐之路掐斷了,讓人們只知常道的順生,而不知非常道的逆修;只當作空頭理論,而不講以身踐道的本質;將一部實踐大道的科學理論和科學方法,變成了只供人欣賞的道之華,變成了空洞的說教;把人們引向了—條只知顯、不知隱;只知太極白,不知太極黑;只談做人之道,不識真常之道為何物的牆上餅、鏡中花。這種誤導的惡果,造成了使人們永難由德明道、識道、入道、成道的惡性循環,這也是兩千年來中華大地上很少出現聖人、至人、真人的根本所在。有“神州”之稱的中華大地,卻中斷了培賢育聖的精神食糧,才使中華昔日的道德文明之光變得黯淡,這不能不說是我們民族的缺憾!也是整個人類社會的缺憾!!

從歷史的角度去看,人類在失去道德以後的這個波浪顛簸的變化之中,凡符合德性的、有利於眾生利益的,就允許他存在和往前發展;凡不符合德性的、將眾生逼向絕路的,就必然在毀滅他們自己!所以說,大道默運,無言勝有言,有一種無形的力量在調控著整個生態的平衡。

五、从歷史興衰演變看《老子》德道能量性的巨大作用力

《老子》著於2500多年以前,產生於沒有任何宗教的歷史時期,因而她是超越一切宗教,闡釋自然大道的偉大學說,是人類傳統文化皇冠上的一顆明珠,她在我國文明史上發揮著巨大的作用力。

我們的先祖中有不少是大德大慧者,能夠縱觀陰陽,玄覽隱顯,跨越太極弦線的障礙去認識自然、掌握自然、順應自然,是能夠洞曉天地萬物真諦的天人合—者,他們對宇宙真理的認識之所以比現代人深刻得多,因為他們的認識都來自于“修之身,其德乃真”的實證,都符合大道自然的本質。老子就是其中之一,他親身實踐德道,性命圓成,回歸自然,站在自然的高度為後世留下了《老子》一書。這部聖典瑰集了伏羲老祖、黃帝等先祖們的道德文化精髓,闡釋對自然大道的本質規律,因此也自然成為人類道德根文化的經典著作。

《老子》歷來為重德的明君和輔臣所重視,在中國歷史上有四位皇帝為《老子》作過注釋。商湯時的伊尹、傅說,周朝開國時的姜太公,春秋戰國時期的範蠡,漢朝開國時的張良、陳平,三國時的諸葛亮,唐代的魏征,明代的劉伯溫等等,都是重德修德者,正因為明德持身,使他們成為帝王的道德良師或輔弼名臣,輔佐帝王以德治世,以德化人,德揚於世。《漢書藝文志》評價說:“道家者流,蓋出於史官,曆記成敗存亡禍福古今之道,然後知秉要執本,清虛以自守,卑弱以自持,此君人南面之術也。”

漢“文景之治”時代,文帝、景帝都以黃老的道德思想治國教民,《老子》這部經典在當時是最重要的、受人們尊敬的典籍之一,人們都把道德當作不可或缺的精神食糧,如饑似渴地學習和實踐,才造就了那個時代的人們心靈淳樸,社會精神風貌高尚,出現了社會康寧,國泰民安,民族興旺的鼎盛景象,書寫了我國歷史上燦爛輝煌的—頁。從這個史實也可以看出,道德的力量巨大無比,她不僅是社會精神文明的源泉,也是物質財富豐厚的動力。漢“文景之治”時期的興盛,是社會普遍尊道貴德的必然產物,也是《老子》這部寶典在歷史長河中閃光的—瞥。

《老子》也造就了大唐盛世。唐朝的執政者就是採用老子以德治世的思想,創造了當時的世界文明之最。雖然他們是在運用宗教與道德的同時重視《老子》,但主要還是運用國家的管理權力,通過行政推行全民德化教育,運用誦讀《老子》作為治國方略,使道德成為人們生活的重要組成部分,讓道光德能滋養人們的心身,使社會處在—片祥和、安寧、興旺的道德內外環境中。唐朝執政者李世民崇敬老學,自稱為老子的後裔,唐玄宗親自為《老子》作注,制令士庶均須家藏一本。開元二十九年,制訂兩京、諸州各置玄元皇帝廟,成立玄學院,招收生徒,令習《老子》、《莊子》、《列子》、《文子》等道學經典,每年定期考試,培養了一大批道德骨幹。可見唐朝也是極為重視道德教育,奉行崇尚道德、以德治國的政策。這些治國措施,使老子《德道經》家喻戶曉,老吟幼頌,士庶皆尊,從而奠定了堅實的民族精神文明基礎,實現了國家的長治久安,百業興旺發達,誕生了百世流芳的“貞觀之治”,曾經一度出現“監獄成空,吏同虛設”的奇跡,唐玄宗時又形成了“開元盛世”,譜寫了中華民族文化史上的道德華章。

唐朝以後,歷朝的統治者,對道德學問也有頂禮膜拜者,但已經有所變化,即“內用黃老,外示儒術”,他們把老莊思想當成駕禦臣民之術。五代後唐時的進士陳摶,自稱扶搖子,也是老莊道家學派人物,是宋代象數之學的開山鼻祖,宋太宗給他賜號“希夷先生”,可見統治者對道家學說治世之用的渴求。宋代前期的統治者也有尊道的,宋太祖趙匡胤提倡“以文治國”,所以宋代就出現了道教化人物周敦頤、邵雍,被奉為“程朱理學”的開山鼻祖。周敦頤的《太極圖說》,邵雍的《皇圖經世》,都是效法於老莊。明代開國皇帝朱元璋,也深受道家的好處。幫助朱元璋打天下的道家人士除劉伯溫外,還有江西建昌的周顛,是一位道家神仙類人物,朱元璋每遇困難都要請教他,可惜朱元璋後來把道家學說的治世之用都忘了。

從漢“文景之治”到唐“貞觀之治”,這兩個我國歷史上光輝燦爛的時期,都是道德光輝照耀的必然結果,可見《老子》中蘊含著無比強大的道德精神力量,她足以興國家、旺民族,是給社會造福的根本源泉。

但是當宋代理學興起主宰全民意識形態領域之後,僵化了人們的道德精神,僅僅將道德作為空洞理論,道德的真諦只被少數親身實踐者所掌握,不能正確引導整個社會實踐德道,以道光德能滋養人們的心身;也就難以顯現道德治世的無窮力量,難以透發德道經《老子》的光芒。

《老子》作用在歷史上的興衰變化,雖然已成為過去,卻可以為當今人類提供治國治家的寶貴理論與經驗依據,她是人類社會的巨大精神財富,雖然時代不同,但依然閃耀著無量的光輝!中國領導人都極其重視民族根文化。胡錦濤主席2003年訪法期間,在法國國民議會的演講中曾提道:“500年前,法國文學巨匠拉伯雷在其傳世之作《巨人傳》中就曾喻示‘智慧的神瓶’在中國。”這個“智慧的神瓶”指的就是中國傳統道德文化。2004年12月10日,中國國務院總理溫家寶在美國哈佛大學發表題為《把目光投向中國》的演講。在演講中,溫總理引述張載所言“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平”,來表達中國秉承道德文明、為世界和諧作貢獻的決心。

縱觀中華民族的發展史,從上古時代的人文始祖,一直到宋代,可以說是一個以道德為主導精神主理東方社會、道德精神明顯作用於中華民族的歷史時期,老子《德道經》中所蘊涵和延續的道德文化乳汁長期滋養著中華民族。這種特性表現,是沒有任何組織形式規範的人文文化,道德之風自然吹拂在社會,吹拂在人們心中,滲透在幾千年來社會發展的文化大系統之中,潛移默化在每個人的心靈深處,鑲鉗在一代代炎黃子孫的心身之中。在明君治世時,推行德治,進行傳統道德文化的宣傳教育,運用方法、禮儀、教義、文字、語言等形式,對全民直接進行德道教化。

自從外族入侵統治中原以後,特別是南宋以後的理學之風,將道德精神虛化,將儒家學說的孔孟思想教條化,道德就逐步進入了匱乏的歷史時期。從金國入侵到蒙古人建立元朝開始,社會的道德精神日漸式微,人們的道德觀念更加淡漠。

然而道是永恆不變的,社會的興衰是鑒別道德治世的晴雨錶。社會的變遷形式都在隨著道德的變化而改變。“有之以為利”始終以“无之以為用”為統帥,離開德道,社會的整體狀態,隨時隨勢而變得不安寧並走向衰敗。

中華的歷史就是—部道德文化史,歷史的經驗反復驗證了,有道德則民族昌盛,離道德則社會動亂。中華上下數千年,用道德精神剖析歷史的變遷,充分驗證了這個真理。任何朝代,任何社會及其群體,都逃脫不了“同於德者,道亦德之;同於失者,道亦失之”的法則,這是一條不可超越的自然規律,人力難為。人類的歷史實際上就是以道德精神的興衰作用於社會發展走勢的必然,人類只有在《老子》的指引下,認識以德進道,人人走“修之身”的光明之路,才是社會興旺穩定的源動力,從而在必然之中順應道德的自然變化,立於不敗之地。

六、对通行本《道德經》篇序颠倒誤区的分析

通行本《道德經》歷經二千餘年,特別自唐宋以後,經過歷代的流傳、整理與詮釋,各種版本輾轉傳抄,彼此承訛襲謬,誤導社會頗深。

《道經》在前的通行本《道德經》與《德經》在前的《老子德道經》,這兩種版本不僅是前後次序的錯位問題,似乎只是道前德後與德前道後的差異,其中被倒置了的由德進道的次序,卻是—個翻天覆地的變化,是一個很大的誤區。

老子所處的時代是道德急速滑坡,社會陷入急劇大動盪的歷史時期。他老人家以聖人的大慧識洞察自然,站在道○的高度,以深邃的慧光展望天下,不僅看到當時社會人們離道喪德的嚴重現象,為此而痛心;同時也預見到社會道德下滑後,未來人類社會各個階段精神衰敗的趨勢,包括近代人類道德已經跌入到穀底的愚智時期,都在他玄觀後的預見之中,歷歷在目,殷殷悲戚。他在《德道經》第一章《論德》中指出:“故失道而後德,失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮。夫禮者,忠信之泊也,而亂之首也;前識者,道之華也,而愚之首也。”縱觀歷史進程,看看人類社會當前的道德現狀,禮德淪喪,信德淡泊,社會的道德層級已經滑到了危险邊緣,人們的精神營養已經到了極度饑渴的狀態,這不正驗證了老子所論的真實不虛嗎?

兩千五百年前的老子,正是看到了人類社會發展的必然走向,在他西行離去之際,應函谷關守吏尹喜之求,撰寫了五千文,其本意在於教導後人要認識德道的重要性,已經離道失德的人類要複歸到道境,返本歸根,就要貴德、重德、進德、守德、持德、行德,最緊要的是從修德開始,以德滋養心身,修心修德,由德進道,修德合道,通過修心、修德、修性、修命,逐步修補性命中已經缺失的道光德能,使之充盈飽滿,光透心身內外,由—個凡軀俗心,修證到聖人、至人、真人之境,才能真正實現天人合一,達到返樸歸真。這是老子為後世指出的—條光明幸福之路,雖然是一條逆修之路,卻是—條唯—正確的必經之路。

有人可能認為名為《道德經》是正確的,似乎將道篇置於第一位才是重道、近道、親道,人們就容易修道、成道、了道。也可能認為西漢以前流行的德篇在前、道篇在後的《老子》一書,可能是傳抄者弄錯了,於是乎大筆一揮,便將她的篇序反過來,並取名曰《道德經》,當年的篡改者可能以為這是做了一件大善事,是為《老子》一書“正名”。這只能是一種主觀上想當然的臆斷,而決不是老子五千言的本意,而且是與老子的本意恰恰相反。老子是位通天曉地的大智慧者,他老人家總不會把篇序的次第放錯位吧?再說從春秋到西漢的數百年間,那時的傳抄者應當都是向道之人,對這麼重要的經典都是敬若神明,抄經時都要焚香沐浴,靜心淨身,庒重肅穆,以極其恭敬之心,一筆一畫地認真抄錄,怎麼可能會把篇序搞錯,更不敢隨意篡改。那麼究竟何時何人將德篇在前、道篇在後的《老子》(即《德道經》)的篇序顛倒後篡改為《道德經》呢?目前尚無歷史資料可考證,暫時只能成為一個歷史懸案。

通行本《道德經》顛倒了《老子》的篇序,這一顛倒就是兩千年,誤導了一代又一代人。也導致了歷代學者不明老子本意,在傳抄、注釋中以訛傳訛,所注也必然是經文內容皆同流,區別僅限於衍文說句或遣詞用字的些微異同。

空淨師有句名言:“未修身前莫解經。”此乃真實不虛的至理名言。這是因爲未經修身之人,對甚麽是道?甚麽是德?德與道是何關係?如何實證道德?都處在一種茫然無明的狀態;慧性未開,用一双俗眼對天地人萬物的觀察和認知,都只能用後天眼耳鼻舌身意得來的主觀心識去判斷,而對太極黑另一側世界的事物和狀態一無所知,兩眼一抹黑。所以對經典的解讀只能運用後天的思維系統去認知,去解析,只能就文解意,所解也只是後天主觀意識的文字堆砌,而對經文中的道義德境,必然濛濛懵懵,以偏概全,把樹木當森林。這種只用太極白顯態世界的眼見之物、之事、之理,根本不可能窺見太極黑境中另一個世界的自然規律,因而其注解就成了一條腿走路,不可能統攬陰陽兩界,洞曉事物的全貌,也難明經文中所涵蓋的自然大道全息性真理,難以明白經文中所承載著的自然大道的大系統論、大唯物論以及聖人之治的科學方法論。

聖人所撰寫的古經典文字,都攜帶有極強的宇宙全息資訊,含有通達大道自然、天地人萬物的道德信息,反映著太極黑白兩境乃至高維间的全息規律。解經者不經過修身,不能穿越太極弦線而明知陰陽,就不可能總攬經典中暗含的全息律。由於未修身者是—個凡軀俗心、內無道光德能的承載體,也難接通與自然溝通的渠道,故而所解所論者,也就只能是只知其所以,難知其所以然;更難知經文中飽含的大道實境,其解不是南轅北轍,就是隔靴搔癢。以人心猜度聖心,以後天去理解先天,等疼戴上有色眼境在聖經中尋光彩,永遠都是相隔萬里,風馬牛互不相干。不修身強解經,這恐怕也是將《老子德道經》改名為《道德經》,並顛倒篇序的主要原因吧!

道是永恆的。道是○,是—種肉眼不可見的光性物質,她無形無象,隱而不顯。道本身不能生萬物,而是通過德這個載道之體,展現道的自然本質特性,從而生天生地生萬物。德是—,是能量性的氣性物質,道通過德的這種物質性,生化萬物,長養萬物。因而德是天地人萬物之母,萬物中都攜帶著德“—”所遺傳的資訊,都有與德母親近的因數,“是以萬物尊道而貴德”,這是大道賜予萬物的自然本性,人也不例外。

—部《老子德道經》,以“德”字貫穿始終,既言明 “德”字的精神品格內涵,也闡發了“德”—的物質特性,同時揭示了做人的道理,闡明了修真的科學方法論;既講由道順生德一、陰陽二、萬物三的順變規律,也講了由順轉逆,由三返二,由二返—,由一歸○的逆返歸道規律。其中的秘要,都在這個“德”字中,都是用“德”一展現的,並延伸到萬事萬物,千比萬喻,都是要人們認識“德—”的重要性。

“德”是道的延伸,對道起著承前啟後的作用。道的精神與物質,都是通過德來體現的。道深含在天地人萬物的實體裏,表像在萬物萬事的運動變化中,道是天下無處不在、無處不有,卻都由德來成現。日月星辰的運轉,春夏秋冬的更替,山川河流,風雨雷電等等自然現象的變化,無不是在“德—”的主宰與調控下進行的。

道通過德顯也表現在人類社會的各個方面,社會的道德文明與失德頹廢,風調雨順與自然災害,民族的興旺與衰落,都是社會整體的德性反映,隨著道德厚薄深淺的變化而變化。德者自德,失者自失。一個社會如此,一個團體如此,一個人也是如此。

人身是個小天地,是宇宙的縮影,與天地萬物息息相通。人一生運勢的旺衰,人的生命運势曲線的升降沉浮,事業的成敗,家庭的美滿幸福,都是由各人德性的含量而決定。

“德”就是一,就是中,就是心。天地萬物皆有心,天有天心,地有地心,物有物心,這個心就是德,就是天道。—個“德”字可以連通天地人萬物,她可以決定人類社會的—切,也可以決定萬物個體生命的一切。道就在日常生活中,就在每個人的身邊,反映在生活工作的點點滴滴中,人要親近道,體悟道,得道成道了道,惟有靠修德累德,在德字上狠下功夫,才能得(德)到(道),別無它途。德是實實在在的,活生生地反映在人們的心靈裏,表現在—言一行中。因而,離開德字去言道,其理難明;離開修德去求道,猶如空中建樓閣,終歸幻夢一場。這便是老子將德篇置前、道篇置後,讓人們以修德而進道,全德而成道的慈悲用心。

先德后道,德道互体。在《老子德道經》中,凡言道總不離德,以德喻道,以事喻德,德道緊相連。五千言中,僅就這個“德”字就出現過45次。由此可見,老子是教導人們不要忘記這個“德”字,要把德放在首位,作為做人之本,立命之根;当作修道的第—要務,成道的敲門磚,完成天人合—的金鑰匙。

要修德進道,首先要識德、知德、明德、貴德、守德、行德、累德,當德修到品格昇華、五德能量俱足之時,便是德性圆明之日;德性圆成之日,也就是合道、了道之時,這是由德“—”返本於道“○”的自然而然,也是老子五千言中反復論德的本旨所在。

老子是位洞曉天地人萬物的大聖人,不可以用—颗凡識所學到的—點書本文墨知識,就去强猜聖人所講的宇宙大真理,那無疑是“螞蟻言大象”、“井蛙坐論天”般的可嘆了!

通行本《道德經》將《道經》置前、《德經》置後的重大篡改,是社會離道失德後的歷史變異性產物,是不識真道者的盲為,是對老子由德進道本意的無知,從而遧背了大道逆反的规律。這不僅害了自己的心德,更重要的是誤導了社會兩千年,貽害了一代又一代中華子孫,使他們以錯解錯,誤解老子思想,蔽障了後世“修德明道”的坦途,將人們引導到狹窄的曲徑小道,停留在空論大道,不能以德入道、淳德歸道。這給我们民族所造成的精神損失是不言而喻的,天地萬物皆會為之痛惜!

七、鑒偽識真,為《老子》正名

馬王堆帛書與郭店竹簡《老子》的出土,其意義不單在於提供了現在可知《老子》的最早文本,更在於它爲解決聚訟紛紜的老子其人時代,《老子》成書年代,以及先秦思想源流的演化等問題提供了重要的線索。而這一切,都必須植根於對《老子》文本真義的理解。因此,嚴謹對待《老子》,這是我們為道德文化正本清源的重大歷史責任。

毫無疑問,馬王堆漢墓帛書與郭店竹簡《老子》都是古代典籍,是距今最早、最可信的真本,也是鑒別流傳于世的通行本《道德經》、為《老子德道經》證偽的最可靠依據。李零先生談到這種意義時,曾有過一個很形象的比喻,他說:“如果我們把原本古經典比作一條藏在雲端的龍,宋元以來傳承的古書是它的尾巴,敦煌的發現是它的身子,那麽,現在西漢兩個古墓帛書、竹簡《老子》—書的發現就是它的脖子,我們離看到龍頭的日子已不太遠了。”(李零《重見七十子》)

竹簡帛書《老子》重現於世,引起了國內外諸多國學專家、教授的極大關注,都在傾心研究,整理校勘;同時也引起了許多質疑與思考,其中最大的疑團就是漢墓出土的帛書、楚墓出土的竹簡,為什麼與現通行本《道德經》有很多異同處?究竟怎樣正確地為《老子》正名,恢復她的昔日原貌,讓她早日重新走向千家萬戶,為復興中華道德文明而再現輝光?

在諸多帛書《老子》研究者中,國學名家熊春錦先生,以他過人的智慧,和對中華道德文化的無比敬仰,立志撥開蒙在《老子德道經》身上兩千年的陰影。經過两年的研究、體悟,他以德道大系統論為指導,站在道○德一的高度,顯隱共觀,察微識著,—絲不苟地全心身投入勘校注釋。他以馬王堆漢墓出土的帛書《老子》甲為藍本,以帛書乙本和郭店楚墓出土的竹簡本為參照,廣泛考證石刻本、河上公本、龍興碑本、敦煌寫本等的優劣。在考證過程中,以《甲骨文》、《說文解字》中的象形文字解義,追溯名源,解詞釋義;廣泛搜集各種古經典,參考《黃帝四經》、《尚書》、《史記》等八十多種文獻典籍,通覽漢唐時期的各種版本,總體把握,逐章、逐句、逐字進行深入細微的研究,察源究貌,澄清流弊。既糾正通行本《道德經》道前德後的錯誤,對個別混淆了的章序進行調整;又參照各類版本,對帛書、竹簡本經文,進行了認真仔細的鑒別與勘校。對經中許多古字、難字、修真專用異體字,分辨其中的通假並注音,對常意與修意、句義與段義等,均作了較為詳盡的注釋。

2006年10月,被埋在地宫两千多年的帛简本《老子》,被命名为《老子德道經》,由中央編譯局正式出版,公開向全國發行。《老子•德道經》的出版發行,不僅使隐藏在地下兩千年的珍寶,重新走向社會,走進百姓家;而且廓清了兩千年來被誤傳為《道德經》的歷史,糾正了被篡改的篇序、章節錯誤,揭示了老子“以德進道,由德入道,修德證道,淳德歸道”聖人之治方法論的科學性,匡正偏失,還《老子德道經》本來面目,使道德的光芒重新撒向神州大地。這不僅是歷史的重大事件,而且是老學研究的一件大事,對後世的道德教育和道德實踐,開闢了一條由德入道的正確航向。對復興道德文明,構建和諧社會,具有極其重大的文化意義和現實意義,利在當代,功垂千秋!

八、《老子德道經》勘校版面世後的效應力

《老子德道經》於2006年10月由中央編譯局出版社正式出版後,又相繼推出了拚音普及誦讀版、口袋本等多種版本,並配製了誦讀錄音光碟,受到廣大道德實踐者和老學愛好者的普遍歡迎。實踐是檢驗真理的標準。任何一部經典版本的真偽,都要經過廣大實踐者的躬身踐行,經過“修之身,其德乃真”的實證,才能真正檢驗出其是否符合道德的自然真理。

《老子德道經》巳經走向中華大地,走向社會,走進校園,走進科研院所,走進城市鄉村,走進千家萬戶,走進人們的心靈裏,受到了廣大讀者的歡迎。其影響之深遠,為國內外所少見。僅注釋者2006年一次在甘肅張掖、隴西地區幾次露天演講《老子德道經》理念時,聽眾都在五、六千人以上,場面之壯觀,引人入勝之深、對聽者心靈的震撼力之大,可以說前所未有。

《老子德道經》的弘揚傳播,不僅在理論方面學習、領受者人數日益增多,而且經中聖人之治科學方法論的實踐也普遍为人们所重视。為了對這部聖典的“德真道”、“德慧智”兩大系統進行系統的教學與實踐,“老子學院”已經分級開設了系列課程進行教學。同時,其中的德慧智教育理念——誦讀經典的教學實驗巳經拓展到全國,乃至歐州、東南亞各國。國內各地許多中小學、幼稚園都建立了“德慧智”教學實驗點,進行以誦讀《老子德道經》為主的實踐,包括胎教、幼教方面的實驗,都取得了顯著的增智開慧、強身健體等諸多效應,在昇華人體性與命兩大系統的素質,淨化人的靈魂,增強健康水準,甚至醫治疑難雜病等方面,都有大量的效驗例證。通過國內外各類不同年齡段、不同職業、不同文化層次者的廣泛實踐所取得的大量活生生的經驗和成果,充分驗證了《老子德道經》的能量性、科學性、真實性、前瞻性。這些無可爭辯的事實,充分顯示了《老子.德道經》的強大生命力!

願《老子.德道經》的無量光明照亮神州大地,照亮整個地球村,照亮每個人的心靈,造福天下,德澤眾生!

主要參考文獻書目:

[1]熊春錦.老子德道經[M].北京:中央編譯出版社,2006.

[2]熊春錦.中華國學道德根[M].北京:中央編譯出版社,2006.

[3]《老子甲本》及《卷首古佚書》,馬王堆漢墓帛書整理小組編,文物出版社,1974

[4]《老子乙本》及《卷首古佚書》,馬王堆漢墓帛書整理小組編,文物出版社,1974

[5]《郭店楚墓竹簡.老子甲》,簡帛書法組編輯組,文物出版社,2002,10

[6]《郭店楚墓竹簡.老子乙》,簡帛書法組編輯組,文物出版社,2002,10

[7]《道德經河上公章句》,漢.河上公著,中國道教協會印

[8]《老子想爾注校證》,饒宗頤著,上海古籍出版社,1991年

[9]《老子道德經古本集注》,范應元著,中華書局1998年影印版

----------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 23:01

(面引用由吾来也在 2006/07/12 00:07pm 发表的内容:

杨老汉杞人忧天了,虽说为道士们“担忧”,实则为自家鸣不平矣。

凡是修之身者,对版本都会有自己明智的选择;如果是搞花架子,在文字上喜欢钻营的,他们选择的不仅仅是81章版本的,有可能喜欢花俏的70章、或60 ...)

呵呵呵呵呵-----

我們一起來模擬想像一下吧--

當道士們照常作晚課頌經頌到老子這首經文:

太上曰...

孔德之容,惟道是從。道之為物,惟恍惟惚。

惚兮恍兮,其中有象﹔恍兮惚兮,其中有物﹔

窈兮冥兮,其中有情﹔其情甚真,其中有信。

自今及古,其名不去,以閱眾甫。吾何以知眾甫之狀哉?以此。

可現在突然要他們更改頌讀內容為:〈以下轉貼至《德道經》原文〉

“大”上曰....

孔德之容,唯道是從。道之物,唯望唯忽。

忽...呵!望...呵!中有象...呵.....!

望...呵!忽...呵!中有物...呵.....!

幽...呵!鳴...呵!中有請...吔.....!

其“請”甚真,其中有信。

自今及古,其名不去,以“順”..眾父。

吾何以知眾父之“祭”... ?以此。

吾来也閣下,請您面對您的良知回答!由原本頌讀《道德經》的老道士,一下子改成頌讀這種莫名其妙,唧詰聱牙的《德道經》!老道士們一時間舌頭轉不過來,會不會不小心背自己牙齒給咬到啦.....

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 23:03

(下面引用由蔷薇在 2006/07/12 11:19pm 发表的内容:

论坛上可是有不少人都强调"无身","无我","无为"的,老道士们诵经自然要达到身无其身,形无其形,无身无我无为之境,此时何来的牙齿?)

呵呵呵呵呵呵------

問題是突然被換個莫名其妙的《德道經》交您頌讀,還能保持达到身无其身,形无其形,无身无我无为之境嗎?不信你看--

-------------------------

呵呵呵呵呵-----

來來!薔薇閣下,我們再一起來模擬想像一下吧--

當道士們照常作晚課頌經頌到老子這首經文:

太上曰...

古之善為道者,微妙玄通,深不可識。夫唯不可識,故強為之容:

豫兮若冬涉川﹔猶兮若畏四鄰﹔儼兮其若客﹔

渙兮其若冰釋﹔敦兮其若朴﹔曠兮其若谷﹔混兮其若濁。

孰能濁以止?靜之徐清。孰能安以久? 動之徐生。

保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽不新成。

可現在突然要他們更改頌讀內容為:〈以下轉貼至《德道經》原文〉

“大上”曰....

古之善爲道者,微眇玄達,深不可“志”。

夫唯不可“志”,故強爲之容,曰:

豫..呵.. !其若冬涉水;

猶..呵.. !其若畏四鄰;

儼..呵.. !其若客;

渙..呵.. !其若淩澤;

沌..呵.. !其若樸;

渾..呵.. !其若濁;

曠..呵.. !其若“浴”。

濁而靜之徐清?“女以重之徐生”。

葆此道不欲盈,夫唯不欲盈,是以能敝而不成。

薔薇閣下,請您面對您的良知回答!由原本頌讀《道德經》的老道士,一下子改成頌讀這種莫名其妙,唧詰聱牙的《德道經》!老道士們一時間舌頭轉不過來...

當頌經頌到曠..呵.. !其若“浴”..“女以重之徐生” ..請問?清修數十年的老道士會不會當場暈倒!!?

----------------------杨水源

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 23:05

另转贴少部分牟宗三先生

老子《道德經》講演錄(一)

牟宗三主講 盧雪崑記錄

【說明】一九八六年八至十月,牟宗三先生講授《老子》於香港新亞研究所,現由盧雪崑教授據錄音整理,楊祖漢教授校訂,全文共十講。

第一講

我講老子是講文獻。講康德不能講文獻,因為他的著作那麼多,我講他的系統的構造。本來研究所上課的方式應該是座談的方式,不是以演講為主。

主要靠你們自己看書,不能光靠聽課。我在台灣大學講「中西哲學之會通」,一共有十四講,登在《中國文化月刊》上。你們要找來看。題目是「中西哲學之會通」,那是專講康德的。中西哲學怎麼會通呢?從哪個地方可以看出會通的可能性呢?以誰做橋樑呢?只有康德可以做橋樑呀。你們看勞思光寫康德的那部書,那部書是可以看,但那部書是三十多年前寫的。那麼,登在東海大學的《文化月刊》上的《中西哲學之會通十四講》,你們為什麼不看呢?那是最眼前的,最具體、最生動的。

現在我講老子,講道家。道家是先秦的重要的一派思想。講先秦哲學,主要是講儒家、道家,我都是給你們講文獻。譬如,去年講到儒家的時候,我就給你們講〈孟子‧告子篇〉,那就是儒家的基本義理。講過以後,你們要把〈告子篇〉背得過才行。把文句背過以後,然後通義理,義理方面看我的《圓善論》,那是一句一句講,是講文獻的方式講。就是講經典的原文。

平常不是以講文獻的方式講,是講大義,籠統地講,講甚麼是儒家,那是空的。上學期講《才性與玄理》,那是從道家講,講魏晉時代。那也是講大義。去年下學期講宋明理學,那也不是講文獻,是講各大時代的大體的講法,是用lecture的方式講,把它的概念、問題說出來。

要瞭解儒家,那幾部基本的文獻總要有瞭解,不能永遠是空洞地以lecture的方式講,lecture是講大義,講大義總要有根據嘛,根據就是文獻嘛。文獻沒有許多,經典性的文獻不很多,就是《論語》、《孟子》、《中庸》、《易傳》、《大學》。最重要的先瞭解《論語》,《論語》不是一個義理系統。講義理系統要從《孟子》講,不從《論語》講。孔子是儒家的開山祖,為什麼講儒家的義理系統不從孔子的《論語》講呢?《論語》是記聖人的生命,它是智慧的表現,不是一個義理系統的表現,這不是說叫你不要看《論語》,而是說,當一個哲學來瞭解,當一個義理系統來瞭解,先瞭解《孟子》。你瞭解《孟子》,《論語》也就牽連在內,你也能懂得了。

新亞研究所以中國哲學為主。讀邏輯、讀西方哲學能提高理解力。你理解力不提高,天天讀也不懂呀。你根據你所讀的西方哲學來瞭解中國哲學的問題,那更好嘛。要看參考書,找材料,這些事情都要懂,你才能做研究論文嘛。沒有說憑空做的,憑空做的不叫做研究論文。好像老子做《道德經》,那不是做研究論文。假定你做研究論文以老子的方式寫出來,這不行呀。老子這是成熟的思想家,你們是在研究的過程中,是在學習的過程中。當你自己思想成熟了,你自己要寫一部經,可以用老子寫《道德經》的辦法。

我們講古典文獻,就是要使你們瞭解經文。在中國的思想裡面,儒家這個智慧的開端是孔子、孟子。道家的開端就從老子的《道德經》開始。講《莊子》重要的是〈逍遙遊〉、〈齊物論〉兩篇。〈齊物論〉更重要,你要能把〈齊物論〉一字一句地講。講文獻就是講文句,就是把每一句文句都要通過。瞭解文句以後才進一步瞭解觀念。讀哲學的人喜歡憑空發議論,這是壞習氣。你自己思想自由了,但時常沒有根據。所以,講文獻就是把你的想像與文獻拉上關係,加以約束,使你有根據。

我們講《道德經》主要看王弼的註,以王弼的註為標準。其他講老子的可以做參考。因為二千多年講《道德經》的,還是以王弼那個註為最好。我們不講考據的問題,不講《道德經》這部書是真的還是假的,是在《莊子》以前還是在《莊子》以後。這種問題我們不予討論,在我們的講法裡,這些問題沒有意義。反正有這麼一本書在這裡,你每一句講明白嘛。

民國以來的學風重考據,一講到老子《道德經》,就以為要考證老子這個人是誰,《道德經》這部書究竟是誰作的,這部書是真還是假,以為討論這些問題才是真正有學問。這種觀念維持在社會上一直到現在。這種風氣是從清朝開出來的,清朝乾嘉年間講考據,這表示你最有學問。假定你不懂這些考據,你就是沒有學問。我們現在的觀念正相反,這些考據沒甚麼學問,這些都是廢話,滿天打雷,一個雨點也沒有。民國以來學術界就成了這個樣子,一無所成。關於老子的那些考據,他知道得多得很,版本知道得很多,事實上老子的話一句也不懂。

我在北大讀書的時候,也以為能懂這些粘牙嚼舌的東西就是有學問。「粘牙嚼舌」這是陸象山說的話,用我們鄉間的話說,就是閒磨牙。閒著沒有事,瞎說。

譬如說,錢賓四先生堅持老子在莊子之後。那麼,首先有一個問題:道家是不是以莊子為開山祖呢?你馬上可以知道,說老子在莊子之後,那是不通的。你總不能說道家以莊子為開山祖嘛,所以,你的講法有問題了。但是,錢先生堅持老子在莊子之後。這就是考據問題,一直在爭論這個問題,都沒有講清楚,瞎辯。這表示有學問嘛,假家你問他:甚麼叫做「道可道 , 非常道。」呢?他講不出來。那麼,這算是有學問還是沒學問呢?

我們是要瞭解《道德經》這部書嘛。所以,我們以為那一類考據並不代表學問。所以我說,中華民族後來的人沒有思考力,對不起古人。

我們現在就講《道德經》的本文,先講頭一章。

道可道,非常道;名可名,非常名。

無名天地之始,有名萬物之母。

故常無欲以觀其妙;常有欲以觀其徼。

此兩者,同出而異名。同謂之玄。玄之又玄,眾妙之門。

這是《道德經》頭一章,文句很整齊,很少考據問題。有考據

問題的是:有人以為「無名」這個地方當該斷一點,就是「無名,天地之始。」也有人以為「無」這裡斷點,「無,名天地之始。」下一句也是如此,「故常無,欲以觀其妙。」可以,「故常無欲,以觀其妙。」也可以。這種就是訓詁,不是嚴格的考據問題。這種問題不影響大意的。

頭一章分四段。這也是中國哲學最基本的一面。孟子也是基本的一面,那是代表儒家。老子這四段話也是基本的一面,那是代表道家。道家所說的「道」通過這一章來瞭解。顯然,儒家並不這樣講,但它也不是外來的,不是從西方來的,也是中國文化中發出來的一個根。

「道可道,非常道;名可名,非常名。」這是第一段。你看這一段講甚麼,表示一個甚麼觀念。要依照文句來瞭解,不要滿天打雷,講空話。你不能說:這是表示道體。這是廢話嘛。這是在文句以外的話,在某一個時候可以拉進來。老子也沒有說「道體」,你怎麼可以隨便加上一個「體」字呢?這就是智慧呀,這個就是哲學。所以,老子是了不起的哲學家。兩千多年前的一個老頭子,忽然間說出這種話來,支配中國人的思想幾千年,還支配全世界的人類呀。直到現在還是有效呀,一樣可以講呀。不能說在兩千多年前春秋時代可以講,現在人變了就不可以講了。唯物史觀沒有用呀,它照樣可以講嘛。

講義理要根據文獻,不能籠統地說這是道體。你說這一句說道體,難道下幾句就不是說道體了嗎?「道可道,非常道。」這是說兩種道:一種是常道,一種是非常道。常道、非常道以甚麼來規定呢?以可以道說或不可以道說來規定。這種規定很空洞的,就是說很哲學化的。一般人看來,甚麼是常道呢?你說常道就是不可說,那究竟甚麼是「不可說」呢?他還是不知道嘛。這話很糊塗的,因為一般人瞭解一個東西瞭解得很具體的。

你光說可說、不可說,但甚麼叫做可說,甚麼叫做不可說,我還是不懂嘛。哪裡有不可說的東西呢?它是甚麼樣子的呢?我腦子裡面想不出來嘛。這不是很糊塗嗎?在一般人具體的頭腦看來,這是糊塗,但是,假如你有與老子同樣的智慧方向,你一看這句話,你心中就有想法,很容易瞭解。你馬上就牽連到甚麼是「常」,甚麼是「不常」;甚麼是可以道說,甚麼是不可以道說。再進一步問:天地間有沒有不可以道說的東西呢?

「道可道,非常道;名可名,非常名。」這段話的中心觀念就是把真理分成兩種。它的語義就是如此,老子一開首就把天下的道理分成兩種嘛。這是了不起。這就像佛教所說「一心開二門」。「一心開二門」是哲學的一個共同的模型,是人類智慧開發的一個共同的方式。在古希臘柏拉圖就分兩個世界(intellgible world與sensible world),兩個世界就是二分嘛。在佛教就說「一心開二門」,「二門」就是兩方面,兩個界域。到康德就講noumena與Phenomena。

「一心開二門」這句話出自《大乘起信論》,這是一個原則;是哲學的一個共同的格式。這句話有原則性。柏拉圖只說分兩個世界,他也沒有說「一心開二門」。老子只是說有可道的道,有不可道的道,他也沒有說「一心開二門」。但是,「可道之道」與「不可道之道」就是「一心開二門」嘛。人類的智慧首先表現在眼前,可以接觸到的,那是可道之道。表現在我們眼前的二十四小時的生活都是「生滅門」,一切現象都有生有滅,一天二十四小時有晝有夜,那就是生滅過程嘛。

但是,古人瞭解到人與動物不同,他從生滅馬上可以想到不生不滅,在佛教就叫做「真如門」。在柏拉圖,那個不生不

滅的世界就是intelligible world。你怎麼理解intelligible world 呢?這個詞如何翻譯成中文呢?這個詞譯作「理智界」,嚴格講不是妥當的譯法。

intelligible與intellectual不同。說intelligible那是說一個對象可理解,是可以理解的,可以思的。說intellectual是從主體方面講。說intelligible是說的對象方面,說這個東西可以理解。不可以理解就是unintelligible。它從客觀方面講。在康德區分noumena與Phenomena。

intelligible World我一向譯作「智思界」。這個詞表示純理智所思的一些東西,它是純智所思的,沒有感性的成分在裡面。這些名詞都要有確定的認識才行。

假定你說,老子說「道可道,非常道。」這裡面沒有說心呀。那麼,我們暫時不說心,把心放一放。老子這句話是把道分成有兩種道,一種是可道的道,一種是不可道的道。那麼,你如何把它概括到「一心開二門」呢?康德也沒有說「一心開二門」,他是從純粹理性講,從認知的對象方面講,但結果是可以通到心上講的,可以說「一心開二門」。老子這裡也可以呀,那個可道之道通到心上講,那個「心」就是成心。不可道之道通到心上講,那個心就是道心。這也是兩種心。依佛教,有是真如心,有是生滅心。真如心開真如門,生滅心開生滅門。

《道德經》裡面有一句話,「為學日益,為道日損。」可道之道是屬於「為學」的,「為學日益」。不可道之道是屬於「為道」的,「為道日損」。

「一心開二門」應用到康德麻煩一點。因為noumena也可以說,照康德講,noumena包括物自身、上帝存在、靈魂不滅、意志自由。這些是屬於intelligible world的東西。「上帝存在」可說不可說呢?這很難講。在康德的思想裡面,最顯明的是物自身不可說。為甚麼物自身不可說呢?因為它不可以用感性來直覺,就是說,我們的感性達不到它,感性達不到就不死說。所以說,物自身是不可道,不可名的。

我們首先問:這個物自身能否用時間、空間這個形式條件表達呢?不可以。這就表示它不在sensible intuition中,因為sensible intuition一定要以時間、空間作形式條件。再進一步問:這個物自身是否能用概念去論謂它?這一點最重要。「可說」一定要用概念作準,要論謂一個東西就要用概念。最基本的概念是範疇,範疇是Pure concept。

所以,物自身之所以不可以說,就是因為概念用不上。這是根據康德的理論。純粹的概念、範疇這種先驗概念不能應用到物自身,經驗的概念更用不上了。概念不能用到物自身,所以,物自身不可說。

「一心開二門」,「生滅門」是科學的,而那個「真如」是不可說的。康德的「物自身」,以前老名詞譯作「物如」「物如」是佛教的名詞。「真如」是不可說的。

上帝可說,可說而不可說。「自由」也是可說而不可說。靈魂不滅也是可說而不可說。

可以用某種一定的概念論說者,名之日科學界,這種道理就叫做科學的道理。那麼,不可說的道理呢?正相反。這就很明確了,概念清楚了。「不可道」就是說某一種道理不可以用某種概念去論謂它,假如可以用一定的概念去論謂那個道理、那個道,那就不是常道。

「常」有兩種講法。一是恆常不變的意思。「恆常不變」有時候是可以道說的,譬如,數學的道理恆常不變,數學是可以道說的。老子這裡所言「常」不指數學那一類形式的不變

講。所以,「常」字還有一種講法:常者,尚也。「常道」就是至高無尚的道理(highest truth)。

可以用某種概念論謂的道理一定不是恆常不變的至高的道理。這個恆常不變不是就formal truh說的,大體是就metaphysical講的,就logos講的。這就是中國人以前說的「天變、地變,道不變。」

經驗科學、社會科學、物理學、化學,都是經驗科學,都是可變的,不是恆常不變的道理。中世紀的人都相信太陽繞地球轉,現在不是都變了嗎?為甚麼不一定呢?因為它靠經驗嘛。經驗變化層出不窮。所以,可以道說的真理是科學的真理,科學真理是可變的。這是用現在的話語說。老子那個時候沒有科學,但一般的知識總是有的,這個不管是幾千年前,或是幾千年後,都差不多的。

中世紀的人相信太陽繞地球轉,那麼,這個道理就叫做天文學的道理。凡是一個道理就是一個概念,現在的人不相信這個概念,而說地球繞著太陽轉。這不是真理變了嗎?籠統地可以這樣說,那麼,我們馬上可以問一句:真理究竟會變不會變呢?概念會變不會變呢?

概念不變。譬如說,「人」這個概念不變,但孔子會變,我們現在看不見孔子了。那麼,中世紀相信太陽繞地球轉,那是一個theory,是天文學裡的一個理論,一種解說,一種學說。學說就是一個概念。那麼,現在我們說地球繞著太陽轉,所以,中世紀那個道理變了。但是,中世紀那個theory沒有變,那個概念沒有變。那麼,這個變是甚麼意思嘛。我們日常的語言不清楚的,你要把它弄確定。

儘管概念本身不變,這個還是老子所謂「非常道」。科學真理都是非常道呀,都不是常道。真理(truth)是一個概念,與粉筆、桌子不同。概念不變,粉筆、桌子會變。我們一方面說科學真理是概念,概念不變,另一方面又說凡是科學真理都不是常道,不是恆常不變之道。不是恆常不變之道,就是可變之道嘛。這個「可變之道」是甚麼意思呢?這裡面變、不變是指甚麼說的呢?你要仔細想一想。

孔子是一個具體的個體,他有生老病死,他會變。這是「變」的本義。變是在時間、空間中。既然是一個概念,概念就是抽象的,不在時間、空間中。不在時間、空間中就不能變。成概念就不變,但事實可以變。所以,「太陽繞著地球轉」這個概念本身沒有變,但是,你不能說「太陽繞著地球轉」這是恆常不變之道,你也不能說「地球繞著太陽轉」這道理是常道、恆常不變之道。你要知道,這種語言分析很難的。你得說明白。

概念用命題表達出來就是真理。真理就是一個理論、一個概念。事實可以變,它成概念就不可以變了嘛。這就是訓練人的邏輯思考,邏輯分析就是分析這個。

當初我在北大讀書的時候,我的老師金岳霖就提到這個問題,他說:「太陽環繞地球轉。」這個命題沒有變,為甚麼我們說真理變了呢?那是我們現在的人對於這個命題的態度變了,這個命題本身沒有變。中世紀的科學命題表示太陽與地球的關係,那種表示錯了,中世紀的人相信了一個錯的解釋。所以,我們現在不相信這句話,要重新另說太陽與地球之間的關係。這個關係在可道說的範圍之內嘛,人可以說錯嘛。就是說得不錯,經過證明屬經驗事實,但將來出現新次序,那又變了嘛。所以,一方面不變,一方面又變。這都是在可變與不可變,可道說與不可道說的範圍內。可變與不可變,可道說與不可道說是兩個世界,清楚劃分

這兩個世界本來就是不容易的嘛,這是很抽象的道理嘛。「一心開二門」不是很簡單的,你怎麼能容易懂呢?區分noumena 與phenomena也不很容易懂嘛。康德的整個系統就是證成這個區分。可見,要區分可道與不可道、常道與非常道這兩個世界,那是很難瞭解的。你全部瞭解了,就等於全部哲學都瞭解了。

所以,首先區分開兩個世界,兩種真理。《道德經》不講可道這方面,它要講不可道之道,要講恆常不變之道。《道德經》,「道」與「德」是兩個字。在道家,「道」是一個概念,「德」是一個概念。這個「道德」與我們平常所講的道德不同,與儒家所講的道德(moral)不同。

《道德經》首先要講恆常不變之道,不可道說之道。「不可道說之道」就是不可以用一定的概念去論說的那一個道。可以用一定的概念論說,那就是概念有效。譬如說,這張桌子我們可以用矩形或方形來說它,概念用得對不對呢?你可以看一看。如果這張桌子是矩形的,你用方形就不對了。用矩形就對了,這就是說,矩形這個概念可以用於論說這張桌子的形狀,那麼,這個概念在桌子這個對象上有效。這是現象界的東西,生滅門的東西。

假如在不可道說的地方,就是說不能用一定的概念,不要說桌子這樣的經驗概念,就是範疇那樣的概念也用不上,就是說這個地方概念無效。這個不可道說的道理才是恆常不變,至高無尚的道理。因為凡是可以道說的東西都可以變,可以改變態度,就是經驗科學範圍之內。經驗科學範圍之內的真理都是可道說的。只有數學是tautology的,form的,嚴格講,它沒有內容,在數學裡也不能用truth這個字。因為有truth,就有false。數學不能假嘛。這種思考是從西方哲學發的,逼迫人瞭解甚麼是formal truth,甚麼是formal science,譬如說,邏輯、數學;甚麼是empiricalscience,譬如說,自然科學、社會科學;甚麼是Physics,甚麼是metaphysics。每一類都有一定的範圍。

那麼,老子所說的「道」當該是屬於metaphysics。在metaphysics裡,他所嚮往的那個恆常不變的道,不可以用概念去說的道是甚麼呢?這就是道家用心的地方。我從哪裡可以體會到這種道呢?這種道究竟有沒有呀,也許只是一個空概念。有沒有意義呢?假如依照邏輯實證論講,你這些話都是meaningless。那麼,究竟是不是meaningless呢?道家就要解答這個問題,就要用心。

就是說,老子那個「道」可理解不可理解,能不能使我們在腦子裡有一個清楚的概念呢?照老子說,當然有嘛。但頭一句「道可道,非常道。」單從形式上劃分兩個世界,這很空洞的。並沒有告訴我們,這個恆常不變之道是甚麼樣,是甚麼意義。下一聯「名可名,非常名。」更難。甚麼是恆常不變之名呢?甚麼叫做「常名」?甚麼叫做「非常名」?有沒有恆常不變的名呢?

可道說的名言是「非常名」。在經驗世界範圍之內所用的那些名字(name),都是非常名,都是可變動的。那麼,除了這些可變動的名以外,還有沒有一個恆常不變的name、word 呢?「名可名,非常名。」這一句不太好懂。老子當初想到道,就說到名。這一句是配對,不太好講的。

那麼,甚麼是恆常不變的名呢?凡是說道理都要用名言說嘛,名言可以去說的那種道理,就是名言有效的那種道理,那種名言一定是可變的名言。那麼,不可以用名言去說的那種道理,就是名言在那個地方無效,說那種東西的那個名就是恆常

不變的名。譬如說,上帝就是恆常不變的名。還有老子所說的「道」,「道」也是個名,這個名就是不可名的名。關於「道」這個名你可以用種種的概念去說它,你可以用量名去說它,量名就是可名之名。也可以用質名去說它,質名這個名是可名之名。也可以用關係名去說它,關係名是可名之名。但是,量名、質名、關係名通通用不上的,用上去就要拉下來。這就表示,你想用這些可名之名去說的那東西是不可名之名,不可名之名就是常名。

「道」這個名就是常名。我們可以用「一」、「多」「綜」去說它,但用上去就要拉掉。這表示量名在說「道」這個地方無效。那麼,我們再通過質名去說它,你說道是實在的嗎?道當然實在嘛,道不能不實在。但你一定說它實在嗎?你能拿給我看看嗎?你拿不出來嘛。道是實在而不實在,你說道虛無嗎?道怎麼能虛無呢?所以,這些概念用上去就要拉下來,這些概念無效的。我們平常用一個概念不能隨便拉下來,說了不算怎麼可以呢?那就是說,我們平常概念有效的那個地方所說的名不是常名。科學範圍之內的名,譬如,電子、量子、氫氣、氧氣、物理、化學,這都是名。這些名是有效的,但這些名所說的那個名都是可變的。

你們想一想,在《莊子》裡有哪些話頭可以表示這個不可名之名?「道惡乎往而不存,言惡乎存而不可。」莊子說道無所不在,那麼,這個無所不在的道就是不可道的道。我們的名言沒有它存在的地方而不可的,都是可的,就是說,無論你怎麼說都對。有沒有這種名言呢?經驗科學範圍內,名言有對、不對,不能說「言惡乎存而不可」,不能說都對。究竟有沒有怎麼說都對這種話呢?

道本來是「無往而不存。」但甚麼時候有不存的地方呢?那就是「道隱」的時候,道被隱蔽了。所以,莊子下一句就說:「道隱於小成。」言本來是「惡乎存而不可」,但甚麼時候這個言有對、有不對呢?有可、有不可的呢?莊子說,「言隱於榮華」。那麼,這就表示說,不可名之名就不是榮華的名言。所以,真正的真理,最高的真理都單純、簡單。《易傳》就講「簡易」。「簡易」也不一定是「惡乎存而不可」,但「榮華」就是與「簡易」相違反的。

名言的世界就是榮華的世界。名言有效的那個世界,越說越多,思想越複雜,名言越多,越榮華。而莊子說「言惡乎存而不可」,這種「言」還算不算名言呢?有沒有這種「言」呢?你方便地說它是「言」,究竟有沒有的呢?你能舉出一個例來嗎?借用那個例來幫助你去聯想那個境界。

我提出莊子「言惡乎存而不可。」這句話來瞭解不可名之名。它不可名,它還是個名呀。可以從邏輯裡面借用一個例,邏輯裡面有這種「言」,怎麼說,怎麼都可以,就是「言惡乎存而不可。」因為邏輯不是經驗科學,它沒有內容。維根斯坦提出有這樣的情況:一個命題的真存在,它的假也存在。也就是說,說真也可,說假也可。當然,這是從邏輯裡面找出來的一個例,還不是莊子那句話的意思。莊子那句話是玄理。邏輯裡面的那個例可以幫助你,作一個方便,你可以去想那個玄理。今天講到這裡。

下載自鵝湖知識庫

http://www.greatman.com.tw/legein.htm

[ 本帖最后由 天津清羽 于 2008-6-13 23:07 编辑 ]

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 23:07

鵝湖知識庫網址

http://www.greatman.com.tw/legein.htm

作者: 天津清羽 时间: 2008-6-13 23:14

老子《道德經》講演錄(二)

◇作者:牟宗三主講 盧雪崑記錄

◇頁數:共 6 頁【從第 8 頁至第 13 頁】

老子《道德經》講演錄(二)

牟宗三主講 盧雪崑記錄

【說明】一九八六年八至十月,牟宗三先生講授《老子》於香港新亞研究所,現由盧雪崑教授據錄音整理,楊祖漢教授校訂,全文共十講。

第二講

《道德經》第一章頭一段,首先籠統地分成兩種道理,兩種真理。這個地方,「道」可以解作真理。兩種真理如何來規定呢?以「可以道說」與「不可以道說」來規定。那麼,甚麼叫做「可以道說」?甚麼叫做「不可以道說」呢?這個我們現在可以用明確的語言表達出來。這是上次所講的。但這樣規定還是很籠統,所謂籠統,意思就是說,這樣區分的可以道說的真理,你心中有一個觀念嗎?假如進一步問:為什麼可以道說的真理能在你心中有一個清楚的觀念呢?你如何答覆呢?

「可以道說的」就是可以用一定的概念去論謂的那一種真理,這一方面我們心中容易有一個清楚明確的觀念,容易瞭解一點,容易把握得住。緣故在哪裡呢?因為這一方面屬於我們的經驗世界,我們日常生活可以接觸到的。那麼,那種不可以用一定的概念去論謂的道理呢?你心中就不一定明白了。為什麼不明白呢?你說因為我們對這種東西沒有經驗。但我們對之沒有經驗的東西多得很呀,有時候沒有經驗我們也可以想像得很清楚。但是,那不可以道說的東西究竟是甚麼嘛,我也想像不出來。

所以,頭一段以「可道」、「不可道」,「可名」、「不可名」區分兩種真理,這是很籠統的。這樣籠統地區分的兩界其具體意義究竟是甚麼,我們不瞭解。尤其是那個「不可道之道」、常道,我們不很懂。

不可道的東西多得很,上帝也不可道,佛教那個涅槃、法身也不可道呀。但是,老子這裡說的「不可道之道」不是上帝,也不是涅槃、法身。那麼,道家通過一個怎麼樣的觀念來瞭解這個「不可道之道」呢?這不是很容易的,要一步一步往裡入,來瞭解他所說的「不可道之道」的具體的意義,真實的意義(real meaning)究竟是甚麼,可以使我們心中慢慢明白,慢慢來接近。不可以一下子明白的。

「不可道之道」是至高無尚的,是最高的道理。就是儒家也不這樣講。假定說儒家孔夫子可以承認有一個「不可道之道」,但他不一定像老子這個講法嘛。所以,這很麻煩,要慢慢瞭解。

第二段:「無名天地之始,有名萬物之母。」這一段進一步通過「有」、「無」這兩個觀念來瞭解這兩種真理。就是說,通過「有」、「無」來瞭解前面所說的「可道說」、「不可道說」。

「無名天地之始」這句話表示說,我們通過「無名」這個

概念,或「無」這個概念來瞭解這個「道」。這個句子可以讀做「無名,天地之始。」也可以讀做「無,名天地之始。」依照王弼的讀法,「無名」、「有名」是主詞,謂述詞省略了。這是中文的老句法。「無名,天地之始。」翻譯成白話文就是:「無名是天地之始。」那個「是」省略了的。文言文的句法沒有「是」。譬如,「仁者,人也。」假如你瞭解這種老傳統句法,那麼,「無名,天地之始。」這種讀法很好,王弼就這樣讀。這種讀法合乎老的習慣。

也可以讀做「無,名天地之始。」這種讀法大概不是中文的文言老文法。這裡,「名」是動詞。從古文的習慣上說,這種讀法恐怕不太對。我不採用這種讀法。從意思講,就說「有」、「無」就可以了。從文句的習慣上講,就是「無名,天地之始;有名,萬物之母。」

「無名」就是無名、無形、無狀。「無名」概括很多,也包括無時間性、無空間性,無任何特性,就是不可道說。簡單化單說「無」也可以,因為把任何東西都無掉,結果就只是「無」。那麼,只說「無」這個概念就可以了。那個「名」也不只是名稱的意思。所以,到宋朝就有人讀做「無,名天地之始。」

「無名」就是「無」;「有名」就是「有」。到有名、有形、有狀,就落到有的範圍。兩種讀法都可以。文句習慣是「無名,天地之始。」而「無名」與「無」的意思相同。就是讀做「無名,天地之始。」這「無名」也當「無」講。簡單化就是「無」,不單只是「無名」。因為這個「無名」表示所無的東西多啦,不只是說一個特殊的現象,不只說它沒有名字而已。

我們說某某人沒有名字,他沒有名字,你給他一個名字嘛。或者說他的名字漏掉了,大家不知道,那麼,在你思想中光知道有這個人,但不知道這個人叫甚麼名字,這時候,你說這個人無名。但是,這樣說的「無名」與老子所說的「無名」不一樣,意思不同。碰到這種問題,你要辨別,要思辨。老子所說的「無名」就是無,就是從你所無掉的那些東西簡單化,提出一個「無」的觀念。成「無」這個觀念就是個nothingness。這不只是不知道它的名字而已。

不知道它的名字,那不是nothingness。譬如說,《三國演義》有一個人有名無姓,有一個人是有姓無名,還有一個是無姓無名。貂嬋有名無姓,貂嬋是這個女孩子的名字,她姓甚麼沒有人知道。喬國老有姓無名,「國老」不是他的名字。還有一個人專門欺負劉備,讓張飛吊在樹上痛打,那個人就是無名無姓的。不讀《三國演義》、《水許傳》、《紅樓夢》,你不瞭解中國文化。中國文化的常識都在這三部書裡。

老子所言「無名」,不是說有姓無名,也不是說無姓無名。他沒有名字,你可以給他一個嘛。唱戲的人就給喬國老一個名字,叫喬玄。老子說「無名」,表示這個東西根本不能用名來名它,因為根本不能名,所以,它無形、無狀、無聲無臭。依照《道德經》這個意思,道家是嚮往通過「無」這個觀念瞭解那個不可道說之道,就是那個至高無尚之道。這很玄,這就是哲學。我們平常沒有人說通過「無」(nothingness)來瞭解道,道家就是通過「無」瞭解道。

所以,道家是「無」的智慧。佛教是「空」的智慧。「空」與「無」完全不一樣,完全是兩個不同的系統。孔子、儒家不講空,也不講無。那麼,老子這種智慧超乎我們一般人

的生活以外了嘛,在經驗界找不到。可道說的東西在經驗界能找到,你容易明白。不可道說的「道」很難想像的,你平常想不到嘛。所以,這個要靠讀書。老子這個智慧兩千多年前發出來,就永遠指示人類,它有永恆性。我們想不到,老子想到了。老子想到了,大家覺得很有道理,所以,以後永遠沒有人能反對。它成一個大教,一個很重要的學派。

怎麼通過「無」來瞭解道呢?這不是很容易把握。你心中不瞭解,你就完全不能講,完全不能表達。老子把「無」,或者說,把通過「無名」而顯出來的那個「無」看作是天地萬物的開始。這就是「無名,天地之始。」通過有名、有形、有狀、有聲有臭,而提出「有」這個觀念,這個「有」的觀念就叫做萬物的一個母。這就是「有名,萬物之母。」這兩句話表示「有」、「無」與天地萬物發生關係。

那麼,你先看看,我們怎麼樣想像「無」是天地之始呢?「無名,天地之始。」這一句是就萬物的總稱說的。把散開的萬物一把抓,總起來名之日天地。所以,天地是萬物的總稱。下一句「有名,萬物之母。」是散開說。萬物是散開說,是天地的散稱。一是總稱,一是散開,意義不同。

說「天地之始」的時候,是萬物的總稱,總稱名之日天地來瞭解它的開始,而拿「無」稱之。這是往後返,找它的beginning、 firstbeginning。就好像西方人講first cause,講上帝一樣。說「萬物之母」的時候是散開說。順著「有」,或者說通過「有名」而說的這個「有」向前看,這個「有」就是萬物的一個母。第二段這兩句,一句是往後返,返其始;一句是向前看,找萬物的一個mother ground。母就是mother ground。這個mother ground嚴格講是frormal ground,就是形式的根據。

所以,這兩句,說「始」是往後看,找它的底據。底據就是它那個根,就是first cause。說「母」是向前看,就著散開的萬物說。這兩句說話的方向(direction)不同。通過往後返的方式來表示「無」與萬物的關係;通過向前看的方式來表示「有」與萬物的關係。這種句子是cosmology,這種句子就叫做cosmological sentence(宇宙論的語句)。你這樣瞭解,首先在心中就知道這兩個句子究竟要表示甚麼意義,一句是往後返,為的是找天地之始,一句是向前看,為的是找萬物之母。這是第一步,這個句子就表意了,有意義了。不是像邏輯實證論所說的那樣是meaningless。

那麼,再進一步瞭解為甚麼我們可以通過「無」來瞭解天地之始呢?為甚麼「無」能形成天地之始呢?為甚麼我們可以通過「有」來瞭解萬物之母呢?這需要思考,不思考不能唸哲學,光背文章沒有用。譬如,你可以想:道家通過「無」來瞭解天地之始,那麼,儒家是不是也這樣講呢?儒家怎樣說這個「始」呢?通過那個觀念說「始」呢?有沒有這種文句呢?《易傳》云:「大哉乾元,萬物資始。」這代表儒家思想。

道家說:「無名,天地之始。」儒家說:「大哉乾元,萬物資始。」這是兩個不同的系統。通過這兩句話,這兩個系統就很顯明地顯出來了。一個是道家的想法,一個是儒家的想法。

「資」是藉賴的意思。萬物藉賴著乾元才有開始,所以說:「大哉乾元,萬物資始。」這個「乾元」是萬物所藉以為始者。萬物從「乾元」開始。那麼,老子《道德經》不說萬物從乾元開始,他說萬物從「無」開始嘛。儒家的講法是積極的

(positive)講法。乾元是positive,「無」是negative。所以,道家是通過negative expression來表示天地之始。道家是通過消極的表示,負面的表示。佛教的名詞名曰遮詮。「遮」就是去掉、撥掉,就是negative的意思。積極的(positive)講法,佛教名曰表詮。表詮就是正面表示。

《易傳》云:「大哉乾元,萬物資始,乃統天。」((乾彖傳))這完全是儒家的講法。道家不那樣想。儒家positive,道家negative。從字面上也可以看出來。道家很玄,沒有像儒家那樣鮮明、明朗。

在某一種意義上說,上帝也是「無」呀,但基督教告訴你是上帝。儒家告訴你天道。印度教告訴你梵天。道家不告訴你「無」是甚麼,不准正面說「無」是甚麼。它光說個「無」,「無」是甚麼東西嘛。這不是很玄嗎?你不能說那個「無」就是上帝。說成天道也不行,說成「仁」也不可以。儒家講天道、仁、乾元。而道家不正面說,所以很難講。

道家第一步說「無」是天地之始。它為甚麼不說上帝是天地之始呢?上帝是天地之始,那是positive的講法。基督教就說上帝是天地之始,上帝創造萬物,創世紀嘛。但老子不採取這個方式。這是最笨的一個講法。老子說無是天地之始,這很有智慧。這要靠你們自己會思考,光靠思考也不行,你得有這個穎悟。中國人以前講穎悟。

《道德經》說:「天下萬物生於有,有生於無。」「無」是最後的(final)。假如照基督教講,那是「天下萬物生於有,有生於上帝。」上帝是最後的。但上帝不是「無」。所以,說上帝是天地萬物之始,那是宗教家神話的方式說,不是如理說,不是philosophical,不是如實說。宗教家創世紀的想法一方面是神話的方式,一方面是以象徵的(symbolic)方式說。用神話的方式、象徵的方式說,那表示不是如理如實說。中國人不相信這一套。使用神話的方式方便理解,說來好聽。說到最後,上帝是個創造性。

「天下萬物生於有,有生於無。」到「無」這裡就停止了。為甚麼到這裡就停止了呢?假定說有還是生於有,這樣永遠下去,沒有完,因為既然是有就不是最後的嘛。一定要往後拉,成一不停止的系列。有名有形、有聲有狀都是有限的、有限定的。要是沒有限定就不能有名有形。有名、有形、有狀、有聲臭,這都是限定嘛。任何有的這一項都表示一個限定,既然是一個限定就不能生萬物,只能生一個嘛,只能生某一類嘛。要是有生於有,那麼,限定的有一定是一個無停止的系列,這個series一定是endless。要想停下,一定要從有限定跳躍一下,從有限定跳躍到無限定。

所以,要找一個天地萬物的總開始,一定要從有限定跳到無限定。無限定的東西才能夠整個一把抓,作天地的總開始。所以,從「無」這個地方作天地的開始是很reasonable,就是如理實說。要是有生於有,這是一個無停止的系列。那麼,西方人所追求的first cause是沒有的。那個first cause一定是無限定的。西方人說上帝是first cause,上帝不是一個有限定的詞語呀。儘管基督教說上帝是Father,但上帝不是一個finite being。

在「有」的範圍內都是有限存有(finite being),沒有任何一個有限的存有可以作first cause。那麼,西方人嚮往first cause,那個first cause一定不是一個finite being。那麼,在基督教的立場,在西方哲學的立場,就稱之為infinite being,那

就是God。但是,上帝又是一個individual,祂不只是一個無限性。人,乃至萬物,都是finite individual(有限的個體),而上帝是infinite individual。「無限的個體」這句話不太通,有一點弔詭(paradox)。因為既是個體,就是有限的嘛。但宗教家非如此說不可,他是用神話的方式講,以象徵的方式表示。上帝非得是personal God不可,既然是personal God,那麼God一定是individual。這是基督教的問題。

照道家講,有限的存有只能作某一物的開始,不能作為天地的開始。天地是萬物的總稱,所以,「有」不能作為天地萬物的一個總開始。可以作為天地的開始的那一個東西一定是無限定,無限定就是無名、無形、無狀,那就是「無」。那麼,這不是很reasonable嗎?所以,道家想這個「無」是這樣想的。但是,道家所說的「無」就只是個無,它只能通過negative expression:無名、無形、無狀、無聲無臭,等等,把這些都無掉、無掉以後,我們能不能正面地決定它是甚麼呢?不能。所以,道家只能說:「無名,天地之始。」不能再正面給「無」一個特殊的決定,決定它是天道、仁呢?或是上帝呢?或是梵天呢?又或是如來藏呢?通通不對。就是說,不加任何特殊的規定。從這個意義上講,道家最具有哲學性,而且,某一方面講,這個哲學性是任何一個最後的實體、本體都不能反對的。

所以,「無」是一個共法。就是說,這是共同的,任何人不能反對的。從道家對於「無」不能加任何特殊的規定,我們說道家最philosophical。為什麼對於「無」不加任何特殊規定,就表示它哲學意味重呢?因為一有特殊規定,或者說它是仁、天道、天命,或者說它是上帝,又或者說它是婆羅門、如來藏,如此一來,你可以這樣規定,也可以那樣規定,那就沒有必然性。道家沒有特殊規定,沒有特殊規定就沒有爭辯。有特殊規定,就有爭辯。為什麼單單說God?難道印度說梵天就不可以嗎?儒家不說God,也不說梵天,而說仁,難道不可以嗎?說天命不已、良知,都可以嘛。

但是,不管你說God,說梵天,或是說天命不已、良知,一有正面的表示就給「無」一個特殊的規定。凡有特殊的規定,教的意味就重。凡有特殊規定,都是想要立一個教。基督教、佛教都是教的意味重,儒家也是教的意味重。若按照邏輯意義的哲學意味,道家最強。道家邏輯意義的哲學意味重,而教的意味輕。雖說中國儒、釋、道三教,其實道家根本不能成一個教。那個道教不成話。

所以,我常說中國的哲學傳統開始於道家、名家。中國的道家、名家決定中國的哲學傳統。中國的科學傳統開始於羲和之官,就是仰觀俯察、天文律曆。教的傳統在儒家,這就是道統。中國的道統在儒家,不在道家,那個道統就代表教。我們現在對於道家、儒家都可以哲學地講。

道家通過「無」所瞭解的這個最普遍的意義,上帝也不能違背。就是儒家的仁、良知、天命不已,一樣不能違背的。梵天一樣不能違背。在這個意義上說,道家提出的「無」是一個共法,任何一個大教,到最後,沒有一個能反對的,只要你達到無限的境界,你就不能反對這個「無」,因為「無」一開始就是無掉那些限定。

「無」的概念建立以後,我們不能停在「無」。我們還要往前看。「有名,萬物之母。」就是從「無」這個地方往前看,往前看就是散開看,散開看就落在萬物上,就著有限定的

個體講。對應每一個個體講,你總要給它一個說明嘛。你要對每一個個體說明其形成的根據。對於散開的個體,你不能說「無」,而要說明每一個個體的可能的根據、積極的形式根據,就要說「有」。「有名」就是有形、有狀、有聲臭,簡單化就是「有」。

通過無形、無狀、無聲臭,簡單化就是「無」。「無」不要譯作non-being。一般譯作nothingness,這比較好,也就是no thing,就是沒有東西。這是全稱否定命題。凡是表示限定的那些特性都拉掉,所以,「無」開始是一個動詞。從動詞的「無」進到名詞的「無」就是nothingness。再進一步,進到生活上,所要無掉的更多,都無掉才能顯道。

但不能停在「無」。既然不要停在「無」,就要向前看,向前看就落在「有」上。每一個「有」是對著每一個個體講的,每一個個體是個體的限定物。這個「有」就是萬物的mother ground(萬物之母),「萬物之母」是具體地講。中國人喜歡具體地講。「母」轉成philosophical term,那就是mother ground,再進一步就是formal ground。「母」就是萬物的一個形式根據。「萬物之母」是具體的說法、象徵的說法,使人容易懂。

每一個現實的個體物都有一個形式根據。柏拉圖的Idea不就是現實的個體物的形式根據嗎?亞里士多德說formal cause 就是根據柏拉圖所言Idea而來的。柏拉圖所說的Idea就是萬物之母,就是萬物的形式根據。所以,你從「有名,萬物之母。」很容易想到柏拉圖的Idea。

但是,你想一想,老子這裡所言「有」是不是同於柏拉圖的Idea呢?這要從第三段才能看出來。因為老子言「有」不是泛泛的籠統地說。柏拉圖言Idea是泛說,譬如,從粉筆就一定要規定有一個粉筆的Idea。這是從現實物推定的,是ontological inrerence,這是靜態的講法。

老子說:「有名,萬物之母。」不是從現實物通過存有論的inference而說Idea。他是從向前看而對著萬物而說的,不是從萬物推過來的。他所言「有」的根源從哪裡說呢?你要看第三段:「故常無欲以觀其妙;常有欲欲觀其徼。」這就是道的雙重性,道有「無」性,也有「有」性。

從道的「無」性說,就說「無名,天地之始。」但不能永遠停在「無」。若不與萬物發生關係,這個道沒有作用呀。所以要向前看,散開對著萬物講,這就顯出「有名,萬物之母。」這個「有」從哪裡來呢?這個「有」就是道的「有」性。《道德經》如何解釋這個「有」性呢?本來說是無名、無聲無臭,道是不可說的。那麼,道究竟是可說不可說呢?本來分開兩種真理嘛。可說的真理屬於經驗現象界,不可說就是道體。這不錯。但道體不只是個「無」性,經驗現象界的那些現實的東西,那個萬物的根據就是通過道的「有」性而顯。這表示道有「有」性,也有「無」性,它不能只是「無」性。假若只有「無」性,那就沒有了。

那麼,道的「有」性怎麼瞭解呢?依照第三段來瞭解,道的「有」性就是道的徼向性。由道的徼向性說明「萬物之母」。萬物有其formalground,則可成為現實的物,這個現實物就是可道說的世界,這才是有限定的。這個道的徼向性是限而不限、定而不定的。

作者: 回归自然 时间: 2008-6-13 23:23

对《老子•德道经》的校订,一般是三种原则与取向可供选择:

解其真义者,则取修意而定取含;

识其理义者,则取文辞而定取舍;

游离两者之间者,则都作参考而取舍。

任何一方武断地否定另一方,其实都在伤害对方的同时,也同时在伤害着自己。

以上是熊先生就这个问题的解答,学生觉得这个解答很有见地,因为熊先生是在真实不虚的实践基础上来解答的,实践才是检验真理的标准吗。没有实践,终究是在玩文字游戏而已啊。

《老子》有多个版本,建议喜欢经典诵读的朋友实践孔子提出的“诵诗读书,与古人居;读书诵诗,与古人谋”学习方法:迅速掌握——反复练习——提升技法——领会意蕴——感悟作者,实现心心相印,感而遂通,达到与古人居的境界。

通过诵读去感悟经典的意蕴,感悟作者,哪个版本才是适合您的?争论是没有意义的,通过实践选择适合您的。

祝愿经典颂读让更多的人受益。

[ 本帖最后由 回归自然 于 2008-6-15 11:59 编辑 ]

作者: 回归自然 时间: 2008-6-16 12:10

今天这一堂课,我们主要想共同地探讨一下汉字的科学性与儒学学习方法。

上一次我们在讲课的时候,很多的同学都能够掌握我们自己讲学本身的特点,也就是能够同步地将心身口意都同步进来。有的同学写了自己的深刻的感悟体会,就感觉到我们自己的学习方法、实践方法,的确是大道无所不在,无处不在。方方应验、处处感现到都能进入到我们的心身之中。我们有的同学就感觉到,我们在讨论婴儿的教学方法之时,只要我们的心和身与这个课堂同步了,感而遂通了。那么自己也就真实地进入了“抟气至揉,能婴儿乎?”的状态。

但是我也发觉,我们很多同学并没有真实地弄懂什么叫“感而遂通”,而还是仍然固执地把过去十年、二十年的那种模式,牢牢地放在自己的心身之中。不懂大道,如何去体悟大道,如何去校正自己的德,这无疑会大大地阻碍我们心身真实的进步。

我们切不可以忘记,我们所有对《德道经》的研究、学习,关键是在如何实践,如何将心和身——特别是心,融入到无处不在的大道之中、德性之内,来使我们的心身、使我们的精神世界发生一个同步的根本变化。

例如,我们今天的讲课内容,将带大家步入到汉字的殿堂之中,漫游在一个巨大的历史文化博物馆之内。我们还将讨论儒学学习方法和老子的学习方法,以及道医学习的方法。我们是否能够真实地融入到其中,将这些内容同频感格真实地同步实践,进入我们的心灵之内,我们将拭目以待。看看种瓜者得瓜,种豆者得豆,各种滋味也就在各自的心头了。

汉字是慧智和谐的科学发明

德慧智教育,是一个高度重视中华传统道德文化的理念,是培贤育圣的教育理念,是与老子同在、与孔子同在、与道德同在的教育方法,是同步开慧益智使我们的生命具有科学创造力的教育方法,是使人生六阶段发展尽可能符合自然大道客观规律的教育方法。

德慧智教育,遵循老子“天下之难作于易,天下之大作于细”的教育和实践理论和方法,高度重视德慧智教育的每一个细小环节与生命中道医生理与教育之间的关系,深入研究探讨与教育相关的细节。

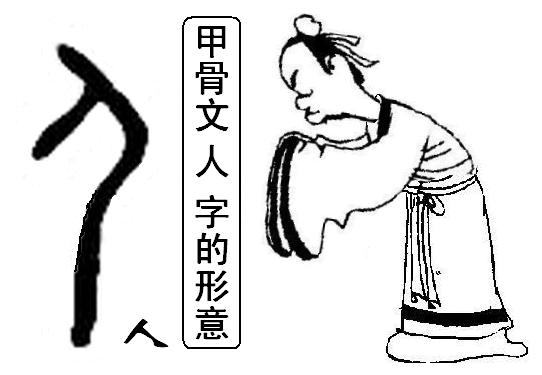

对于汉字,我们其实远远没有发现它的全部的科学奥秘。我们汉字,同样是诞生于中国古代文明中一元四素方法论的大系统之中。汉字是中华传统道德文化中充分运用“象”的典型,象数理气中是第一位以象表数、表理、表气最杰出、最全面的科学结晶。象形表意是汉字外在最精美的部分,是给我们视觉第一感观的这一部份,是给我们听觉当中产生深刻联想的一部份。

汉字文化的发展中,本身它经历了六大阶段,从甲骨文、钟鼎文(金文)、大篆、小篆、繁体、简体的六大发展时期,一谈到这个“六”,大家就应该注意了,它实际上就是全息地在展现着老子所揭示的社会发展的必然规律性,是与道治、德治、仁治、义治、礼治、愚(智)治的不同发展时期相共鸣的。这个“天一生水,地六成之”的自然规律,在汉字本身的发展中,也同样呈现在历史的长河之中,在汉字本身的发展中毫不例外地印上了时代发展的深刻的烙印。

汉字中所包含的并非仅仅只是记录汉语的文字符号,其实每个汉字都可以看作是一幅精美的全息图画,它们是中国古代文明中大慧大智的结晶和载体,是启迪后学者慧识与智识的灵符。中国文字,就是慧智图形、全息画卷。

汉字承载着中国古代文明的灵魂,维系着民族发展的命脉,是民族文明发展的食粮和丰富营养。如同上面以前讲过的有关水结晶科学实验和对语言进行的科学研究结论一样,如果我们开展对中文和西文视觉的对比科学研究,我们同样不难发现其中的明显差异。中文与西文在大脑中对视觉中枢区和视觉辅助区的作用点,肯定都是与西文不同的。其中整体把握阴阳,执两用中,慧智双运,都是汉字的重要特点,这一特点最终必然会被科学界所发现。

中文字形,由于具备“象形、指事、会意、形声、转注、假借”等等丰富的内涵,而且将形、音、义三位一体地整合成在一起,成为一种完整的信息模块,对大脑的综合作用就构成了系统性和整体性以及全息性,其功用同样是有利于启迪智慧,双向同步开发我们的慧识和智识。

修真生理学中的性线和返天镜的奥秘,都完整地包含在其中,只待科学的发现和验证而已。因为中国古文化,方方面面无一例外地都是源于道和德,以仓颉为代表的古圣,在造字的过程中也毫不例外地遵循着一元四素方法论的全息观,是从象数理气这个全息整体观来发现发明创造了中国的汉字。